অমল বড়ুয়া

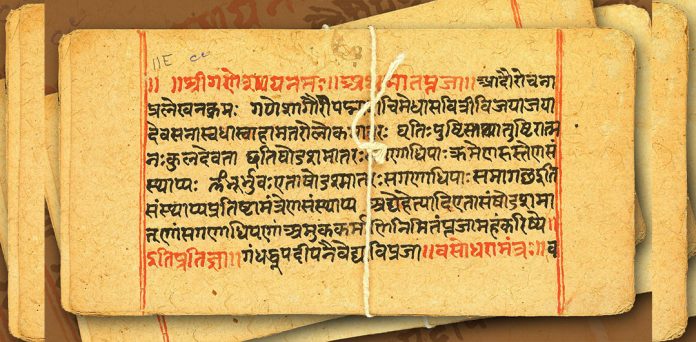

প্রকৃতির অনিন্দ্য লীলাভুমি এই বাংলা। পাহাড় নদী সাগর দিগন্তভরা সবুজ ফসলের মাঠ আর সারল্যের অমলিন আবেশে জড়ানো এই বাংলা এক অনির্বচনীয় ছবি। বাংলার বৈচিত্র্যময় ঋতুপ্রকৃতির মতো বৈচিত্র্যময় বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। আবহমানকাল থেকে বাংলাকে ঋদ্ধিমান করেছে তার নিজস্ব ভাষা কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও শিল্পকলা। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আতুরঘর হিসেবেও বাংলা বিশ্বদরবারে অনন্য আসনে অধিষ্ঠিত। বাংলার হাজার বছরের অগ্রযাত্রায় সঙ্গী হয়েছে তার আপন ইতিহাস ও শিল্পসাহিত্য। বাংলা সাহিত্যের রয়েছে উর্বর সৌষ্ঠব আর অনবদ্য ইতিহাস। আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা ভাষায় সাহিত্যরচনার সূত্রপাত হয়। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত বৌদ্ধ দোহা-সংকলন চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। বর্তমানে বাংলা সাহিত্য বিশ্বের একটি অন্যতম, সমৃদ্ধ সাহিত্যধারা হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। বাংলা ভাষার সাহিত্যকে প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে সাহিত্য রচিত হতো পদ্যে। এইসব পদ্য বা কবিতার সবই গ্রন্থিত ছিল প্রাচীন পুঁথির আবরণে। আর ‘চর্যাপদ’ হলো বাংলা ভাষার প্রাচীনতম কাব্য তথা সাহিত্য নিদর্শন। নব্যভারতীয় আর্যভাষারও প্রাচীনতম রচনা এটি। ‘১৯০৭ সালে নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থশালা থেকে মহামহোপধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যার একটি খ-িত পুঁথি উদ্ধার করেন। এই পুঁথিই বাংলা সাহিত্যের বিকাশের মূল উৎস। বাংলা সাহিত্য সুচনাকালীন সময়ে পুঁথি হিসেবে পরিচিত ছিল। এই পুঁথি আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশ। বর্ণমালা আবিষ্কারের পর প্রাচীন সাহিত্য ছিল হস্তলেখানির্ভর। কারণ তখনও ছাপাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। হস্তলিখিত এই পুঁথি কালানুসারে বিভিন্ন নামে পরিচিত। প্রাচীন যুগে একে বলা হতো ‘পুস্তক’। আর এই পুস্তক শব্দটি এসেছে ‘পোস্ত’ বা ‘পুস্ত’ থেকে। যার অর্থ চামড়া। উপমহাদেশে ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে কাগজ ব্যবহারের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১৭৭৭ সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষার কোনো ছাপাখানা ছিল না। তবে ১৭৭৮ সালে হুগলিতে প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়।

চামড়া বা পুস্ত-এর ওপর লেখা হতো বলে প্রাচীন সাহিত্যে একে পুস্তক বলা হতো। ‘পুস্তক’ শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত। আর এই সংষ্কৃত ‘পুস্তক’ থেকে পুঁথি শব্দটি এসেছে। এই পুঁথি প্রাকৃত ভাষায় ‘পুত্থিয়া’ হিন্দিতে ‘পোথী’ অসমিয়ায় ‘পুথী’ বাংলায় ‘পুঁথি’ হিসেবে পরিচিত। পুঁথি আর পুস্তক শব্দ দুটো সমার্থক। প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিগুলো সাধারণত ভূর্জছাল, কাপড়ের পটে, তেরেট পাতা, তালপাতায় লেখা হতো। কবি মুকুন্দ রামের বাসভূমি দামুন্যায় তেরেট পাতায় লেখা ‘চ-ীমঙ্গল’-এর একটি পুঁথি সংরক্ষিত আছে। তবে ‘হরিতালী কাগজ নামে পরিচিত তুলট কাগজে লেখা পুঁথি তখন ব্যাপক সমাদৃত ছিল। কাব্য-সাহিত্যধর্মী পুঁথিগুলো এ ধরনের তুলট কাগজে লেখা হতো। এ কাগজ যত মজবুত হতো, লেখাও তত সুন্দর দেখাত। তালপাতার পুঁথিগুলোর বেশির ভাগই ছিল পুজোর পুঁথি। মাদুলির মন্ত্রগুলো লেখা হতো ভূর্জছালে। মুসলমানদের ধর্মীয় ঐতিহ্যভিত্তিক বিভিন্ন পুঁথিও লিখিত হতো তালপাতায়। তেরেট নামে তালজাতীয় এক প্রকার বৃক্ষের পাতায়ও তখন পুঁথি লেখা হতো। তালপাতার মধ্যে ধর্মীয় বিভিন্ন পুঁথি লিখিত হতো। এর মধ্যে চর্যাপদ পুঁথি বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনযুগের নিদর্শন হিসেবে একমাত্র ‘চর্যাপদ’ পুঁথিই আবিষ্কৃত হয়। আর অন্য কোনো লিখিত সাহিত্যের খোঁজ পাওয়া যায়নি। এ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন :

‘যখন প্রথম চারিদিকে বাঙ্গালা স্কুল বসান হইতেছিল এবং লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, চরিতাবলী, কথামালা পড়িয়া বাঙ্গালা শিখিতেছিল, তখন তাহারা মনে করিয়াছিল, বিদ্যাসাগরই বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা। কারণ, তাহারা ইংরেজী অনুবাদমাত্র পড়িত, বাংলা ভাষায় যে আবার একটা সাহিত্য আছে এবং তাহার যে আবার একটা ইতিহাস আছে, ইহা কাহারও ধারণাই ছিল না।’

চর্যাপদ আবিষ্কারের পরপরই ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্ববল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলা থেকে বড়ু চ-ীদাসের ভণিতার আরো একটি পুঁথি আবিষ্কার করেন, যা ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ নামে প্রচলিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন বলেন, ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মধ্যকালীন বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনরূপটি যতটা অবিকৃত আছে, এতটা আর কোন পুরানো গ্রন্থে পাই না। চর্যাপদের পরেই বাঙ্গালা ভাষার পুরানো নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বহুললভ্য।’ মধ্যযুগের শেষ অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে পুঁথি শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সময় বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিদের রচিত কাব্যগ্রন্থ, যেমন- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান জাতীয় কাব্য : ‘ইউসুফ-জোলেখা’, ‘সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামান’, ‘লাইলী-মজনু’ এই সময়ে রচিত গ্রন্থসমূহে আরবি, ফারসি প্রভৃতি ভাষার শব্দের সংমিশ্রণ ঘটেছে। ফলে আরবি-ফারসিশব্দের প্রচুর ব্যবহারের জন্য এই শ্রেণির কাব্যকে কেউ কেউ ‘দোভাষী পুঁথি’ নামেও অভিহিত করেছেন। বিষয় ও রস বিচারে পুঁথিসাহিত্যকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায় : ১. রোম্যান্টিক প্রণয়কাব্য, ২. জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাব্য, ৩. নবী-আউলিয়ার জীবনীকাব্য, ৪. লৌকিক পীরপাঁচালি, ৫. ইসলামের ইতিহাস, ধর্ম, রীতিনীতি বিষয়ক শাস্ত্রকাব্য এবং ৬. সমকালের ঘটনাশ্রিত কাব্য।

ইউসুফ-জুলেখা, লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, গুলে বকাওলী, বেনজির-বদরে মুনীর প্রভৃতি কাব্য প্রথমশ্রেণির রচনা। এগুলোতে আরব-ইরান-ভারতের পৌরাণিক ও কাল্পনিক আখ্যান অবলম্বনে নরনারীর প্রেমের বিবরণ আছে। আমির হামজা, সোনাভান, জৈগুনের পুঁথি, হাতেম তাই প্রভৃতি দ্বিতীয়শ্রেণির কাব্য। এগুলিতে আরব-ইরানের ইসলামপূর্ব ও ইসলাম-উত্তর যুগের বীরপুরুষদের যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যজয় ও ইসলাম প্রচারের বর্ণাঢ্য বিবরণ আছে। ঐতিহাসিক নবী, পীর, আউলিয়ার জীবনকথা, চরিত্র-মাহাত্ম্য ও ধর্মপ্রচার নিয়ে তৃতীয়শ্রেণির কাব্য রচিত হয়েছে। কাসাসুল আম্বিয়া, তাজকিরাতুল আউলিয়া, হাজার মসলা প্রভৃতি কাব্য এর অন্তর্ভুক্ত। হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে কাল্পনিক মুসলমান পীর-ফকিরের বিরোধ, যুদ্ধ এবং পরিণামে মিলন ও প্রতিষ্ঠালাভের কাহিনী বর্ণনা করে চতুর্থশ্রেণির কাব্য রচিত হয়েছেÑ যেমন সত্যপীরের পাঁচালি, গাজীকালু চম্পাবতী, বনবিবির জহুরনামা, লালমোনের কেচ্ছা প্রভৃতি। পঞ্চমশ্রেণির কাব্যভুক্ত নসিহতনামা, ফজিলতে দরুদ ইত্যাদিতে ইসলামের আচরণবিধি ও নীতি-উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। সমকালের হাজি শরিয়তুল্লাহর মতো চরিত্র এবং ওহাবি-ফরায়েজির মতো ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে স্বল্পসংখ্যক হলেও কিছু কাব্য রচিত হয়েছে। এগুলি ষষ্ঠশ্রেণির কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য যে, এসবের অধিকাংশ বিষয় নিয়ে মধ্যযুগে মুসলমান কবিরা খাঁটি বাংলায় উচ্চমানের কাব্যও রচনা করেছেন। ব্যতিক্রম ছাড়া পুঁথিসাহিত্যের কোনো রচনাই মৌলিক নয়। কবিরা ফারসি, উর্দু ও হিন্দিভাষার গ্রন্থকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁরা অনুবাদের সময় কেবল বিষয়ের অনুকরণ করেননি, মূলের বহু শব্দ, বাক্যাংশ, এমনকি বাকরীতিও অনুসরণ করেছেন। কোম্পানি আমলে বাংলার মুসলমানগণ পরাজিত জাতি হিসেবে পীড়ন ও বঞ্চনার শিকার হয়ে গভীর হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত হয়। এ অবস্থায় শায়ের-কবিদের রচিত ইসলামের অতীত গৌরব, শৌর্যবীর্য, মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্যের কাহিনী জাতির মনে আশ্বাস, আনন্দ ও সান্ত¡না জোগায়। এজন্য দেখা যায়, অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে পুঁথিসাহিত্য উৎসভূমি অতিক্রম করে বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি পার্শ্ববর্তী উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা রাজ্যের সাহিত্যে এর প্রভাব পড়ে।

২.

শব্দসম্ভার ও ভাষারীতি লক্ষ করে বিভিন্নজন পুঁথিসাহিত্যের বিভিন্ন নামকরণ করেছেন। রেভারেন্ড জেমস লং এ ভাষাকে বলেছেন ‘মুসলমানি বাংলা’ আর এ ভাষায় রচিত সাহিত্যকে অভিহিত করেছেন মুসলমানি বাংলা সাহিত্য হিসেবে। কলকাতার বটতলার ছাপাখানার বদৌলতে প্রচার লাভ করে বলে এগুলো ‘বটতলার পুঁথি’ নামেও পরিচিত হয়। ভাষাবৈশিষ্ট্য ও বাক্যরীতির দিক থেকে বিচার করে প্রথমে এগুলোকে দোভাষী পুঁথি এবং পরবর্তীকালে ‘মিশ্রভাষারীতির কাব্য’ বলে অভিহিত করা হয়। দোভাষী পুঁথিকারদের সাধারণভাবে ‘শায়ের’ বলা হয়। ‘শায়ের’ আরবি শব্দ, যার অর্থ কবি। সৈয়দ হামজা আমির হামজা গ্রন্থের শুরুতে শায়েরি পুঁথি বলে নিজের কাব্যের পরিচয় দিয়েছেন। ছাপাখানার ব্যাপক প্রসারের ফলে ঊনবিংশ শতকে পুঁথিসাহিত্যের নব উন্মেষ ঘটে। এ সময় থেকে হস্তলিখিত পা-ুলিপি বা পুঁথির ব্যবহার ক্রমে লোপ পেতে থাকে এবং এর জায়গা দখল করে নেয় মুদ্রিত পুঁথি। এ সময় কলকাতার শোভাবাজার কেন্দ্রিক বিশেষ ধরনের পুঁথি বা বটতলার পুঁথির প্রচলনের ফলে ‘পুঁথি’ শব্দটি বিভ্রান্তির শিকার হয়। পুঁথি সাধারণত দু’ধরনের (১) কবির হস্তলিখিত মূলরচনা (Original Manuscript) ও (২) লিপিকারের অনুলিপি (Copied Manuscript) প্রথম ধরনের পুঁথি এখন আর পাওয়া যায় না। লিপিকারের অনুলিপি নিয়েই আমাদের পুঁথির জগত যা থেকে বটতলার পুঁথি বা ছাপানো পুঁথির উদ্ভব। পুঁথি সেলাইবিহীন কাঠের পাটা দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হতো। পুঁথির অভ্যন্তরে বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন চিত্র বা নকশা খোদিত বা অঙ্কিত থাকতো। এসব চিত্রে লোকশিল্পের প্রভাব ছিল।

কতজন কবি কি পরিমাণ কাব্যরচনা করেছিলেন তার প্রকৃত জরিপ এখনও হয়নি। জেমস লং ‘এ ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ অব বেঙ্গলি ওয়ার্কস’ (১৮৫৫) গ্রন্থে ৪১টি দোভাষী পুঁথির তালিকা দিয়েছেন। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ‘বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা’ (১৯৬৪) গ্রন্থে ২৭০টি দোভাষী পুঁথির তালিকা দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু রচয়িতাদের নাম উল্লেখ করেননি। অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ‘পুঁথি-পরিচিতি’ (১৯৫৮) গ্রন্থে শতাধিক কবির প্রায় ২০০ পুঁথির তালিকা আছে। অধ্যাপক আলী আহমদ কর্তৃক মুদ্রিত কলমী পুঁথির তালিকায় পুঁথিকারের নামসহ ৫৬৯ খানি কাব্যের নাম আছে। প্রাচীনকালে লিখিত বাংলা পুঁথিগুলোর বেশির ভাগই ছিল বাংলা হরফে। তবে কিছু কিছু বাংলা পুঁথি আরবি হরফেও লিখিত পাওয়া গেছে। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ‘বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয়’ গ্রন্থে এ ধরনের আরবী হরফে লিখিত বাংলা পুঁথির নমুনা খুঁজে পাওয়া যায়। উড়িষ্যা রাজ প্রদর্শনশালা ‘ভুবনেশ্বরে’ ওড়িয়া অক্ষরে অনেক বাংলা পুঁথি সংরক্ষণ করা আছে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহে বাংলা অক্ষরে একটি উর্দু পুঁথির নমুনা পাওয়া গেছে। কাইথি লিপিতে লেখা ফেমাননন্দের ‘মনসামঙ্গল’-এর দুটি কপি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুঁথিশালায় সংগৃহীত আছে। আঠারো-ঊনিশ শতকে সিলেট অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিকশিত ‘নাগরীলিপিতে’ প্রচুর পুঁথি লিখিত হয়েছে। নাগরীলিপিতে পুঁথি লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- শীতালং শাহ, আরকুম শাহ, শাহনুর শাহ, ইরফান আলী, ভেলা শাহ, মুহাম্মদ খলিল, আবদুল কাদির শাহ, ওয়াহেদ আলী, শাহ আছদ আলী, মুন্সী সাদেক আলী, মুন্সী আবদুল করিম, ছৈয়দুর রহমান, শাহ আরমান আলী, দীন ভবানন্দ প্রমুখ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের সেতুবন্ধন হচ্ছে পুঁথি। এ কারণে সুদূর অতীত থেকেই পুঁথিসংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়।

এই প্রাচীন পুঁথিসাহিত্য আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের সাহিত্যসাধনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্যঋদ্ধ এসব পুঁথিসম্পদ আবিষ্কারে যাদের ভূমিকা রয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কয়েকজন ব্রিটিশ নাগরিক। তাদের মধ্যে বাংলা ব্যাকরণের আদি রচয়িতা নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড (১৭৫১-১৮৩০) অন্যতম। রিচার্ড জনসন ১৮০৭ সালে এদেশ থেকে সংগৃহীত ১৪টি বাংলা পুঁথি ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে প্রদান করেন। তার পুঁথিগুলোর মধ্যে রয়েছে কাশীরাম দাশের ‘মহাভারত’, লোচন দাশের ‘দুল্লভসার’, চৈতন্যতত্ত্বসার’ ও ‘নামসংকীর্ত্তন’। সরকারি প্রচেষ্টায় ১৮৩৮ সালে প্রথম পুঁথিসংগ্রহের উদ্যোগ নেয় এশিয়াটিক সোসাইটি। ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড লরেন্সের অনুদানকৃত টাকা দিয়ে শুরু করা এ কাজে প্রথম দায়িত্ব দেয়া হয় পুরাতত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে। পুঁথি আবিষ্কার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, ‘পুঁথি খোঁজার জন্য একটা উৎকট আগ্রহ জন্মিল। সেই সময়ে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দেহান্ত হইল এবং বাঙ্গালা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার পুঁথি খোঁজার ভার আমার উপর পড়িল, আমি সেই সঙ্গে বাঙ্গালা পুঁথি খুঁজিতে লাগিলাম, ট্রাবেলিং প-িতদেরও বলিয়া দিলাম, তোমরা বাঙ্গালা পুঁথির সন্ধান আনিবে এবং পার ত কিনিবে। … আমি যখন এইরূপে বাঙ্গালা পুঁথিসংগ্রহ করিতেছি, তখন নগেন্দ্র বাবুও আমার মত পুঁথি-সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। … এই সময়ে বাঙ্গালা পুস্তক-সংগ্রহ বিষয়ে আমার একজন সহায় জুটিয়াছিলেন। কুমিল্লা স্কুলের হেড-মাষ্টার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি.এ, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবেন বলিয়া এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং সোসাইটি তাঁহার চিঠি আমাকে পাঠাইয়া দেন।’ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বিশ্বভারতী’ বিভিন্ন ভাষার পুঁথি সংগ্রহ করে। ১৯৪৭ সালের জুলাইয়ের এক হিসেবে দেখা যায়, এ সময় পর্যন্ত বিশ্বভারতীতে ১৪৩৯টি বাংলা পুঁথি ছিল। চট্টগ্রামের আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ আজীবন পুঁথিসংগ্রহ করেন। তিনি প্রায় সহস্রাধিক পুঁথি আবিষ্কার করেছেন এবং এসব পুঁথি অসাধারণ দক্ষতার সাথে সম্পাদনা করেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত পুঁথি নিয়ে তিনি প্রায় ৬ শতাধিক প্রবন্ধ লিখে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিষয়ে পাঠকদেরকে অবহিত করেন।

‘চর্যাপদ’ ও ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’-এর কথা আমরা সবাই জানি। এ দুটি পুঁথিও খ-িত ও বিচ্ছিন্ন। আর এগুলো আবিষ্কারের পরই আমাদের নজরে আসে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অনেক অনাহরিত অধ্যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯১৬ সালে নেপালের রাজদরবার থেকে ৪৬টি চর্যাপদ তথা বৌদ্ধগান ও দোহা উদ্ধার করেন, যা বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। চর্যাপদ আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে বাংলা ভাষা হাজার বছরের পুরোনো। আর হাজার বছরের পুরোনো বাংলা সাহিত্যও। এই চর্যাগীতিতে আমরা দেখি বাংলার মাটি জল প্রকৃতি নারীপুরুষ আর যাপিতজীবনের অনিন্দ্য ছবি। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘বাঙালির সঙ্গে চর্যাগীতির যে মিল তা শুধু মুখের কথায় নয়, বাঁচার ধরনে, জল, মাটি, হাওয়া ধ্যান-ধারণা, মনের গড়নে, প্রবাদ-প্রবচনেও। হয়তো সেই কারণেই প্রথম পরিচয়েই চর্যাগীতিতে আমি অনুভব করেছি নাড়ির টান।’ অতএব, এই প্রাচীন পুঁথির মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে হাজার বছরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনিন্দ্য নিদর্শন। নিজের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও শিল্পসাহিত্যকে জানতে হলে এই পুঁথিই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক। বাঙালির শেকড়ের সন্ধান দিতে পারে এই পুঁথি। তাই পুঁথিসংগ্রহ, সংরক্ষণ, চর্চা ও গবেষণায় নিমগ্ন হওয়া আমাদের উচিত।