আরফান হাবিব »

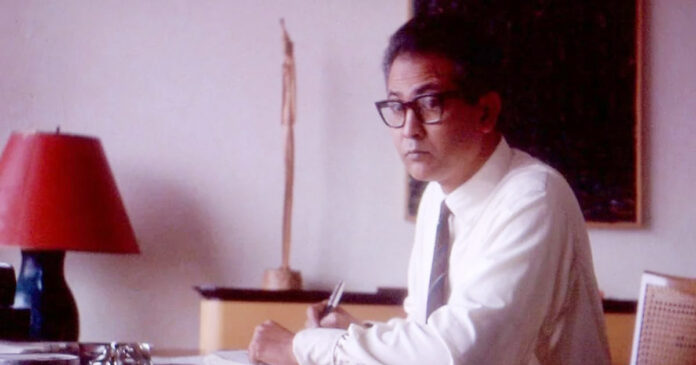

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) কব্জির জোরের তুলনায় লিখেছেন আশ্চর্য রকম কম। বাংলা ভাষায় উপন্যাস সংখ্যা তিন— লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪) ও কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮)। কুমোরের মতন বের করেছেন প্রতিটি অক্ষর। তবে একজন পরিশ্রমী কৃষকের মতো তিনি নিরবচ্ছিন্ন চাষাবাষে ব্যস্ত থেকেছেন নিজস্ব ভূখণ্ডে। ক্রমাগত পরিচর্যায় তার ফসলের পরিমাণ যতই কম হোক না কেন, প্রাপ্তির উৎকর্ষে তিনি সবসময় মূল্যায়িত হয়েছেন বোদ্ধা পাঠকের কাছে এবং তাঁর রাজ্যে তিনিই একক প্রতাপশালী রাজা।

অনেক সমালোচক স্বীকার করেন, লালসালু-পূর্ব বাংলার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। আর এই শ্রেষ্ঠত্ব মূলত সমাজচিত্র, চরিত্র নির্মাণ ও অবক্ষয়িত সমাজের প্রতিচিত্র হিসেবে। প্রধান চরিত্র মজিদের মহব্বতনগরে আগমন, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ‘মোদাচ্ছের পীরের মাজার’ ব্যবহার, গ্রামবাসীদের প্রতারিত তার জোর জমি দখল, রহিমা ও জমিলাকে বিয়ে করা, ধর্মের প্রতি নিজে নিষ্ঠ না হয়ে গ্রামবাসীদের চিত্তে কৌশলে ধর্মভাব জাগিয়ে তাদের শাসন ও শোষণ করা ইত্যাদি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ জাতীয় বক্তব্যের সমর্থনও খুঁজে পাওয়া যায়।

তবে একটি সহজ ও একক প্রতিপাদ্যের জন্য সৈয়দ আলাউল্লাহ ’সালসালু’ নির্মাণ করেননি। খণ্ডিত দৃষ্টি নিয়ে তিনি মজিদ চরিত্রকে দেখেননি। একটি একক সমাজ কাঠামো, আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে সামগ্রিক জীবন যাপনের চিত্রে মজিদকে উপস্থাপন করা হয়েছে। একক হওয়ার আড়ালে মজিদ বিশেষ গোষ্ঠীর সামগ্রিক প্রতিনিধি।

মজিদের সাফলোর অপ্রয়োগিক প্রকাশ মহব্বতনগরের অধিবাসীদের মধ্যে খোদাভীতি ও খালেক ব্যাপারী ভীতি সঞ্চারিত করা। জঙ্গল সাফ হয়, ইট সুরকি লালসালু কাপড়ে পরিচর্চিত হয়ে জরাজীর্ণ অজ্ঞাত ও অজানা কবরটি হয়ে ওঠে মোদাচ্ছের পীরের মাজার। ‘মোদাচ্ছের’ আরবি শব্দ যার অর্থ অজ্ঞাত, অপরিচিত। কিন্তু গ্রামবাসীরা মজিদ কথিত মোদাচ্ছেরপীর এর অর্থও বোঝেনি।

কবরের চাকচিক্য, সৌন্দর্য বৃদ্ধির সঙ্গে মজিদের জীবন নতুন মাত্রায় বিকশিত হয়। অর্থ, ক্ষমতা, গৃহস্থ ঘর-বাড়ি মিলিয়ে বিপন্নসত্ত্বা মজিদ স্বাচ্ছলতার বৃক্ষ হয়ে মহববতনগরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হয়ে ওঠে। গ্রামে তার প্রভাব অপ্রতিরোধ্য, প্রগাঢ় এবং অপরিহার্য। আর তার এই সব শক্তির মূল মাজারটি।

লালসালু উপন্যাসের শুরুতে মজিদের মহববতনগর গ্রামে প্রবেশের ঘটনাটি বেশ নাটকীয়। অনিকেত শেকড়হীন মজিদ মহববতনগর গ্রামে যাদের স্থায়ী আবাস ভূমি রয়েছে সেই গ্রামবাসীদের লক্ষ্য করে উচ্চারণ করে এক আক্রমণাত্মক ও নাটকীয় সংলাপ— ’’আপনারা জাহেল, বে-এলেম, আনপড়া। মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখিছেন’’। শুধু এই ঔদ্ধত্য আচরণই নয়, এই সঙ্গে মজিদ একটি গল্পও রচনা করে অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের উদ্দেশে। সে একদা ‘গারো’ পাহাড়ে বাস করতো। সেখানে একটা বিশেষ স্বপ্ন তাকে এতদূর নিয়ে আসে। আসলে এই স্বপ্নটি হচ্ছে মজিদের অস্তিত্বের মধ্যকার সংকট মোচনের স্বপ্ন। কোনো আধ্মাত্বিক স্বপ্ন সেটি নয়। একান্তভাবেই তার আত্মবিকাশের স¦প্ন।

মজিদের সাফল্য এখানেই যে নিরীহ গ্রামবাসীদের ধর্ম বিশ্বাসের সুযোগে নিজের প্রতি সে সকলের শ্রদ্ধা আদায় করতে পেরেছে এবং এক পর্যায়ে মাজার ও মজিদ সমার্থক হয়ে যায়। পরিণামে উপন্যাসে এক নতুন বাস্তবতার সৃষ্টি হয়। মজিদ গ্রামবাসীদের খোদাবিশ্বাসকে অবলম্বন করে শেষ পর্যন্ত মাজারকেই প্রতিষ্ঠা করে। মাজারই তখন সর্বনিয়ন্তা। খোদা সম্পর্কিত তাদের ধারণা কেন্দ্রীভূত হয় মাজারে। লেখকের সাফল্য ধর্ম কিংবা ধর্মে মাজার প্রিয়তার আড়ালে যে অধর্ম চচা হয় তার একটি চমৎকার উপস্থাপনা। ফলত এখানে ধর্ম শুদ্ধ রূপ লাভ করে, সংস্কার মুক্ত হয় এবং ধর্মের জয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাশের গ্রাম আউয়ালপুরে একজন পীরের আগমনসহ নানা প্রতিকূলতাতে কাটিয়ে মজিদ যখন অস্তিত্বকে একটা অর্থপূর্ণ অবস্থায় উত্তীর্ণ করে তখনই সৃষ্টি হয় একরাশ শূন্যতা। নিঃসন্তান মজিদ সম্পদশালী হলেও উত্তরাধিকারের বিশাল এক সংকটের মধ্যদিয়ে উপন্যাসের ইতি ঘটে, যার মীমাংসামূলক অবস্থানে এসে পৌঁছায় দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলার উপস্থিতিতে। জমিলা চরিত্রে জেগে ওঠা প্রতিবাদ, মজিদের পথ চলায় নতুন সংকট সৃষ্টি করে। মজিদের একক অস্তিত্বের ওপর প্রাথমিক আঘাত পাঠককে নিরাশা থেকে ইতিবাচক দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

একটা বিষয় সুস্পষ্ট যে, লালসালু উপন্যাসের কাহিনি তৈরি ও ঘটনার বিকাশে ভূমিকা যতটুকু তার চাইতে চরিত্র কেন্দ্রিকতা অনেক বেশি। তাই ‘সালসালু’ চরিত্র নির্ভর উপন্যাস। আর একটি চরিত্রকে লেখক ক্রমাগত অনুসরণ করেছেন। প্রত্যক্ষ যে, যা কিছু ঘটে এবং তাতে অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জন্ম তার সবকিছুর প্রেক্ষাপটে মজিদের নিয়ন্ত্রণ। মানুষের ধর্মজীবনে শুধু নয় তার সামাজিক পারিবারিক ক্ষেত্রেও মজিদের প্রবল উপস্থিতি। তাহের-কাদেরের বাপকে সে প্রায় পাগল বানিয়ে ফেলে। খালেক মাতব্বারের সাথে তার স্বার্থের সম্পর্ক। খালেক ব্যাপারীর ওপর মজিদের এত প্রভাব যে— তার কথা মতো দাম্পত্য জীবনকে অস্বীকার করে সে স্ত্রীকে তালাক পর্যন্ত দিয়ে দেয়। তবে যাই হোক মজিদ চরিত্রটি মানবিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে জীবন্ত। মানবিক কারণেও শেষ পর্যন্ত সে নিজের কেন্দ্রেই অবস্থান করে। মজিদ থেকে যায় তার জীবনবিরোধী শোষক এবং প্রতারকের ভূমিকায়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর অসাধারণ কুশলতা চরিত্র নির্মাণে। মজিদ চরিত্রে তার উপন্যাসের জন্ম। লালসালু লেখকের প্রথম উপন্যাস এবং একটি দুঃসাহসী প্রয়াস। জীবন বাস্তবতা এবং সামাজিক বাস্তবতা এখানে পরস্পর বিরোধী ভিত্তি। গ্রামীণ জনজীবন এবং তাদের মানসিক, সুখ-সুখে ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে এই উপন্যাসটি একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে নির্মিত। যার মধ্য দিয়ে লেখক একটি সুস্পষ্ট বক্তব্যে পৌছাতে সক্ষম হয়েছে।

নিজের বিকাশের জন্য অন্য জনের প্রকাশ এবং অপ্রকাশিত কিছু মানুষের সুপ্ত কিংবা একান্ত অনুভূতিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে যে সামগ্রিক সম্প্রচার তার একটি রৈখিক গল্পই যেন উপস্থাপিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। এমন সাহসী লেখনী ক্ষমতাই হয়তো সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে ব্যক্তি চরিত্রের ও সমাজ প্রেক্ষিতের জটিল সংস্থান বিশ্লেষণ করে, বাংলা উপন্যাসের ধারায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভে সক্ষম করেছে।