রতন কুমার তুরী »

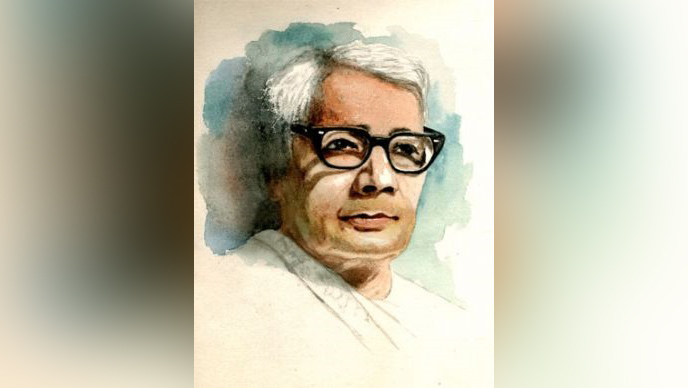

গাঁয়ের কবি জসীমউদ্দীন তাঁর কবর কবিতাটি লিখেছিলেন এখন থেকে এক শ বছর আগে ১৯২৫ সালে। এ দীর্ঘ কবিতাটি তিনি তাঁর নাতিকে দাদীর কবর দেখাতে নিয়ে যাওয়া বিষয়ে লিখিত হলেও এ কবিতায় তৎকালীন সময়ে গ্রামীণ জীবনের বিচিত্রসব ছবি

ফুটে উঠেছে। জসীমউদ্দীনের ‘কবর’ কবিতার একটা গল্প আছে। সেটা প্রায় সবার জানা। গল্পটা এ রকম কবি জসীমউদ্দীন ‘কবর’ কবিতাটা যখন লেখেন তখন তিনি আইএ ক্লাসের ছাত্র। বিএ’র ছাত্র থাকা অবস্থায় এটি মেট্রিক পর্যায়ে পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই কিংবদন্তিতুল্য গল্পের গুরুত্বপূর্ণ কুশীলব দীনেশচন্দ্র সেন। কারণ, কবিতাটা পাঠ্য হওয়ার ব্যাপারে তিনিই প্রধান ভূমিকা পালন করেন। এই গল্পের শেষ দিকটা অনেকটা রূপকথার গল্পের শেষের দিকের মতো। ‘কবর’ পাঠ্য অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর কবি হিসেবে জসীমউদ্দীনের খ্যাতি রাতারাতি ছড়িয়ে পড়ল। এরপর জসীমউদ্দীনের আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। জসীমউদ্দীনের আত্মজীবনীমূলক বিভিন্ন বইয়ে এই বয়ানটা পাওয়া যায়। বিশেষত স্মরণের সরণী বাহি ও যাঁদের দেখেছি বইয়ে এই ঘটনার বিশদ বর্ণনা আছে। ঠাকুরবাড়ির আঙিনাতেও আছে। ‘কবর’ কবিতা বিষয়ক গল্পটা কম গুরুত্বপূর্ণও না। কারণ, এটা শুধু গল্প না ইতিহাসও।

১৯২৫ সাল বা এর আশপাশের সময়ের কবিতার ওই নন্দনতাত্ত্বিক রাজনীতির ইতিহাস জানা-বোঝাটা খুব জরুরি। কারণ, ইতিহাস অস্পষ্ট থাকলে বর্তমানও ঝাপসা হয়ে ওঠে।

‘কবর’ কবিতা প্রথম ছাপা হয় কল্লোল পত্রিকায়। ১৩৩২ সালের আষাঢ় সংখ্যায়। সে হিসেবে ইংরেজি ১৯২৫ সালের জুন-জুলাই সংখ্যায়। একই বছরে ভারতবর্ষ পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয় সচিত্র কবর। কল্লোল পত্রিকাটার রুচি ও উদ্দেশ্য-আদর্শ সম্পর্কে বিশদ বলার কিছু নেই। শুধু বলা দরকার যে, ১৯২৩ থেকে ১৯২৯, মাত্র সাত বছর স্থায়ী হয়েছিল কল্লোল। কিন্তু সময়ের ধারক হয়ে ওঠার কারণে এবং প্রভাব বিস্তারী ভূমিকার কারণে পত্রিকাটা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বিশেষ অংশ হয়ে আছে। ‘কল্লোল যুগ’ বলে একটি সাহিত্যযুগের অস্তিত্ব অধিকাংশ ইতিহাসকার স্বীকার করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ ও সাহিত্যরুচির প্রবল প্রতাপ তখন, কিন্তু এর বাইরে বিশ শতকে বাংলায় নতুন প্রজন্মের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে নতুন জীবনবোধ আর রুচির একটা নতুন ঢেউ উঠেছিল। সেটাকেই গ্রেপ্তারের বাসনা নিয়ে কল্লোল পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করেছিল। রবীন্দ্রোত্তর যুগের তরুণ সৃজনশীলরা জীবনকে যেভাবে দেখছিলেন এবং যে ভাষা-উপমা-চিত্রকল্পে প্রকাশ করছিলেন বা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন পুরনো পত্রিকাগুলোর পক্ষে তাকে ধারণ করা আর সম্ভব হচ্ছিল না। একই সময়ে প্রগতি, কালিকলমের মতো একই ধরনের আরও পত্রিকাও যে প্রকাশিত হয়েছিল তা ওই বিশেষ সময়েরই কারণে। সারা পৃথিবীতে নতুন ভাব-চিন্তা-সৃজনশীলতার এই এক বৈশিষ্ট্য যে, তা নতুন মুখপত্রের জন্ম দেবেই।

জসীমউদ্দীন রবীন্দ্রোত্তর যুগের ওই নতুন প্রজন্মেরই একজন ছিলেন। কিন্তু নতুন প্রজন্মের নতুন সাহিত্যরুচির সঙ্গে জসীমউদ্দীনের সাহিত্যের দূরবর্তী কোনো সম্পর্কও ছিল না। যদিও অনেকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, জীবনবোধে জসীমউদ্দীনের সঙ্গে ‘কল্লোল যুগের’ লেখকদের একটা গভীর মিল ছিল। কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন, তিনি বেশ কিছু দূর পর্যন্ত কল্লোলের কবিদের মতোই ‘আধুনিক’ ছিলেন।

জসীমউদ্দীন খুব আশা করে ‘কবর’ কবিতাটি পাঠিয়েছিলেন কল্লোল পত্রিকার অফিসে। আশা করার কারণ ছিল দুটি। প্রথম কারণটি জসীমউদ্দীনের ভাষায়, “তখন ‘কল্লোল’ পত্রিকায় নতুন লেখকেরা উৎসাহ পাইত।” তিনিও নতুন লেখক হিসেবে লেখাটি পাঠিয়েছিলেন। দ্বিতীয় কারণটিও শোনা যাক তারই বয়ানে। তিনি বলছেন, ‘আমি এই কাগজ [কল্লোল] ফরিদপুরে বিক্রয় করিয়া তাহার দাম পাঠাইয়া দিতাম। এই জন্য ‘কল্লোলে’র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার কিছু আলাপ ছিল।’ কিন্তু কল্লোল কর্তৃপক্ষ তার কী দাম দিলেন! কবিতাটি হাতে পেয়ে তারা ছয় মাস ফেলে রাখলেন। মানে ছয় সংখ্যা পার হয়ে গেল ছাপানোর নাম-গন্ধ নাই! শেষে ছাপলেন। কীভাবে তা জসীমউদ্দীনের ভাষায় শোনা যাক— ‘কল্লোল-সম্পাদক সেই কবিতাটি প্রায় ছয় মাস পরে তাহার কাগজের পেছনের দিকে ছোট অক্ষরে ছাপাইলেন।’

‘বিদ্রোহী’ বা অনেক বিখ্যাত কবিতা ছাপা হওয়ার পরে যে একটা হুলস্থুল পড়ে যায় ‘কবর’ প্রকাশের পর তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া কলকাতার সাহিত্যিক-সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল— এমন তথ্য পাওয়া যায় না। কেউ কবিতাটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেননি। করলে জসীমউদ্দীনের তা কোথাও না কোথাও উল্লেখ করার কথা। জসীমউদ্দীন খোদ কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের দিকে অনুযোগের আঙুল তুলে বলেছেন, ‘আমি যদিও কল্লোলের একজন, আমার লেখা লইয়া কেহই প্রশংসা করিলেন না।’

এই যখন অবস্থা, অগত্যা ফরিদপুর থেকে জসীমউদ্দীন চিঠি লিখলেন দীনেশচন্দ্র সেনকে। অনুরোধ করলেন কল্লোলে সদ্য প্রকাশিত তার ‘কবর’ কবিতাটি পড়তে। দীনেশ পড়লেন। মুগ্ধ হলেন। অবাক হলেন। এবং রীতিমতো কাঁদলেন। মুগ্ধতার কথা দীনেশ জানালেন জসীমউদ্দীনকে। উত্তরে জসীম যা লিখলেন তা থেকেও বোঝা যায় তার ‘কবর’ বা ওই ধরনের কবিতার কদর কলকাতা বরাবরই করে না। তিনি দীনেশ সেনকে লিখলেন, ‘এমন কত কবিতাই রচনা করেছি। কিন্তু কোনো ভালো মাসিক পত্রিকাই তা ছাপে না।’

‘কবর’ কিসিমের কবিতা লেখার আগে জসীমউদ্দীন ‘রবীন্দ্রানুসারী’ কবিতা লিখতেন। সেগুলো কলকাতার অনেক বড় বড় পত্রিকায় ছাপা হতো। কিন্তু যখন থেকে তিনি ‘কবর’ ঘরানার গ্রামীণ জীবননির্ভর কবিতা লেখা শুরু করলেন তখন থেকে কলকাতার পত্রিকাগুলো তার কবিতা ছাপা বন্ধ করে দিল। এই আক্ষেপ জসীমউদ্দীনের আত্মজীবনীমূলক নানা লেখায় আছে। ‘কবর’ কবিতাটিকেও দীনেশ সেন ছাড়া আর কেউ চিহ্নিত করেননি। দীনেশচন্দ্র সেন ‘কবর’ কবিতা ও জসীমউদ্দীনের ‘উপরে প্রকা- প্রবন্ধ’ লিখলেন ‘ফরওয়ার্ড’ পত্রিকায়। কবিতাটি মেট্রিকে পাঠ্য করার ব্যবস্থাও করলেন খুব দ্রুতই। আর তখনই সমস্ত কলকাতা বাধ্য হয়ে বলল, ‘বেশ! বেশ!’ তারা বাহবা দিতে লাগল; দিতে বাধ্য হলো। কারণ দীনেশ সেন বাহবা দিয়েছেন। এবং কবিতাটি ইতোমধ্যে বিস্ময়করভাবে পাঠ্যও হয়ে গিয়েছে।

এই তো ‘কবর’ কবিতার ইতিহাস। এই ইতিহাস একাধারে অবহেলার এবং সংগ্রামের। ফলে কিছুতেই বলতে পারছি না যে, জসীমউদ্দীন ‘কবর’ কবিতা নিয়ে বাংলা কবিতার ভূগোলে এলেন, দেখলেন আর জয় করলেন।

‘কবর’ কবিতার নাড়ি পোতা দেশের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশ সাধারণ মানুষের যাপন-চিন্তনের মধ্যে। এর গতিবিধি জনসংস্কৃতির গভীর প্রদেশে। এই কবিতার যোগ তো কবিগানের সঙ্গে; লোকগানের সঙ্গে। জসীমউদ্দীন নিজেই এ কথা বলেছেন। গ্রামীণ জনপদের সাধারণ মানুষের শোক প্রকাশের বাণীভঙ্গি প্রায় হুবহু উঠে এসেছে এই কবিতায়। তবে জসীমউদ্দীনের কবর কবিতায় গ্রামীণ জীবনের দুঃখ বেদনা উঠে আসার পাশাপাশি একজন মানুষের দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের কথাও উঠে এসেছে যা বাংলা সাহিত্যে বিরল।