আশীষ নন্দী »

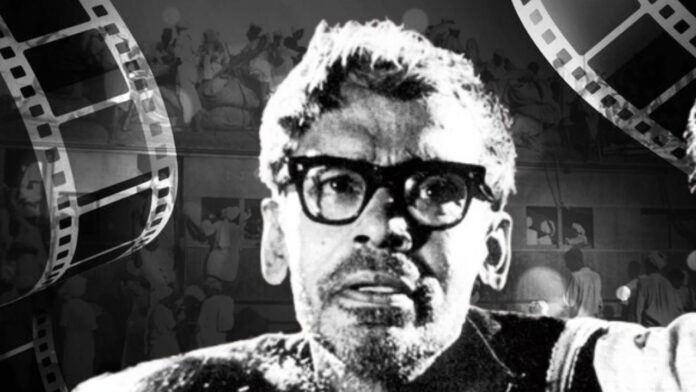

১৯৪৭ সালে প্রচন্ড সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত ভাগ হয়েছিলো শুধু মাত্র হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাসের জন্য পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান (যদিও সেই নাম হয়নি) দুটি দেশ সৃষ্টির মাধ্যমে। ভারতের অন্য কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না হলেও দৃশ্যপট পাল্টে গিয়েছিল শুধু দুটো প্রদেশে। একটি বাংলা অন্যটি পাঞ্জাব। নিদারুণভাবে ধর্মের কারণে বাংলা ও পাঞ্জাবের মানুষকে হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিলো, বাধ্য করা হয়েছিলো দেশান্তরে। চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকও দেশভাগের কবলে পড়ে জন্মভূমি পূর্ব বাংলা ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় চলে গিয়েছিলেন। তিনি সম্পন্ন ঘরের মানুষ ছিলেন বলে একবারে উচ্ছেদকৃত শরণার্থী হয়ে যেতে হয়নি। দেশভাগের সময় তিনি তখন কলকাতায় পড়ালেখা করছিলেন। তিনি শরণার্থী ছিলেন না বটে তবে শরণার্থীদের জ্বালা যন্ত্রণা তিনি অনুভব করেছেন। তিনি এই বাংলা ভাগ মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। পূর্ব বাংলায় জন্ম ও বেড়ে ওঠার কালের জল-হাওয়া কখনও ভুলতে পারেননি তিনি।

মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬০) কোমল গান্ধার (১৯৬১) সুবর্ণরেখা (নির্মাণ ১৯৬২ সালে হলেও মুক্তি পায় ১৯৬৫ সালে) এই ছবিগুলোকে ঋত্বিকের ট্রিলজি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু ঋত্বিক নিজে এগুলোকে ট্রিলজি বলেননি, বরং বলেছিলেন এভাবে চিহ্নিত করা ঠিক নয়। এসব চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রসঙ্গে ঋত্বিক বলেছিলেন, দেশভাগ হয়ে গেছে। এটা বাস্তবতা। দলে দলে মানুষ আসছে। আমি তো রাজনৈতিক নেতা নই। এই জনস্রোত বন্ধ করতে পারি না। সম্ভব নয়। আমি একজন চিত্র পরিচালক। শরণার্থীদের এই জ্বালা যন্ত্রণা আমার চলচ্চিত্রে তুলে ধরতে পারি মাত্র। ঋত্বিক ঘটক তার এই তিন চলচ্চিত্রে দৃশ্যায়ন করেছেন শরণার্থীদের একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই ও দুটো অন্ন সংস্থান করার লড়াই। জীবন সংগ্রামে নিষ্পেষিত হতে হতে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার লড়াই।

সুবর্ণরেখা চলচ্চিত্রটি ঋত্বিকের ট্রিলজির শেষ ছবি, শুরুতে সেই চলচ্চিত্রটি নিয়ে কিছু কথা বলি। চলচ্চিত্রটির টাইটেল কার্ডের শেষে দৃশ্যপটে ভেসে ওঠে কিছু কথা- “কলিকাতার উপকণ্ঠে ছিন্নমূল মানুষ এখন জোর করিয়া মাথা গোঁজার জন্য জমি দখল করিতেছে। জমির মালিক তাহাদের উচ্ছেদ করিতে বল প্রয়োগে বদ্ধপরিকর। তাহারি মুখামুখি দাঁড়াইয়া মানুষ গড়িতেছে কলোনী, গড়িতেছে জনপদ……..” ছবির শুরুতে কলকাতা ও তার আশেপাশে শরণার্থী কলোনি গড়ে ওঠার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

সুবর্ণরেখার প্রথম দৃশ্যে (২৬ শে জানুয়ারী ১৯৪৮ ইং জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস) দেখতে পাই একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা হচ্ছে ছিন্নমূল শরণার্থীদের জন্য। সে স্কুলের শিক্ষক হচ্ছেন পূর্ববঙ্গ থেকে যাওয়া শিক্ষিত যুবকেরা। ছোট্ট সীতা (ঈশ্বরের বোন) হরপ্রসাদকে (ঈশ্বরের বন্ধু) প্রশ্ন করে, “হরপ্রসাদ দাদা গ্রাম ছাড়ার সময় তুমি বলেছিলে আমরা নতুন বাড়িতে যাচ্ছি, এটাই কি নতুন বাড়ি? হরপ্রসাদ হ্যাঁ সূচক উত্তর দেয়। এই সীতার ছেলে বিনু শেষ দৃশ্যে মামা ঈশ্বরকে প্রশ্ন করে “মামা সীতা মা বলেছিলো ঐখানে আমাদের নতুন বাড়ি। সত্যি করে বলো আমরা কি আমাদের নতুন বাড়িতে যাচ্ছি”? মামা ঈশ্বর হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ে। মানুষ ঠিকানা খোঁজে। আশ্রয় খোঁজে। এই দৃশ্যের মাধ্যমে দ্বিতীয় প্রজন্মের শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হবার বা ঠিকানা খুঁজে পাবার ইঙ্গিত দেয়। চলচ্চিত্রটির সংলাপ ও দৃশ্যে অনেক ইঙ্গিত আছে। প্রথম দৃশ্যের সমান্তরাল দৃশ্যে দেখতে পাই ঢাকার এক বাগদি বউ তার নিজের নীচু জাতের পরিচয় দিয়ে কলোনীতে আশ্রায় খোঁজে। সেখানে জাতপাত বিষয় না হলেও আঞ্চলিকতার প্রশ্নে ঠাঁই হবে না জানিয়ে দেয় পাবনার কলোনিবাসী। বাগদি বউটির সাথে আসা তার ছেলে দেখতে পায় জমিদারের লাঠিয়াল শরণার্থী ধরতে আসছে। সে মাকে পালাতে বলে দৌঁড় দেয়। বাগদি বউটিকে লেঠেলরা ট্রাকে তুলে নিয়ে যায় অন্যত্র। এই নিরাশ্রয় ছেলেটি অভিরাম, যাকে আশ্রয় দেয় ঈশ্বর।

ঈশ্বর সীতা অভিরামকে কেন্দ্র করে সুবর্ণরেখা চলচ্চিত্রের গল্প। ঈশ্বর ও সীতা আপন ভাইবোন। সীতার সমবয়সী অভিরাম তাদের আশ্রয়ে বড় হয়ে ওঠে। অভিরাম মেধাবী ছাত্র। সে ওপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। একত্রে বড় হয়ে ওঠা সীতা ও অভিরামের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাদের দাদা ঈশ্বর এই বিয়ে মেনে নেবে না। এখানেও আছে উঁচু ও নীচু জাতের বিষয়। তারা পালিয়ে গিয়ে সংসার পাতে। অভিরাম ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে না পেরে বাস ড্রাইভারের চাকরি নেয়। বাস চালাতে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। সীতাকে তার ছোট্ট শিশুপুত্র বিনুকে নিয়ে বাঁচতে হবে। সীতা বাধ্য হয় দেহ ব্যবসা বেছে নিতে। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস যেদিন সে এই পথে পা বাড়ায় সেদিন তার দাদা ঈশ্বর আসে তার খদ্দের হয়ে। সীতা আত্মহত্যা করে। ঋত্বিক ঘটক এই চলচ্চিত্রের গল্প শুধু একটি পরিবারের গল্প করে রাখেননি। তা হয়ে উঠেছে শরণার্থী নর নারীর নিয়তি ও জীবন সংগ্রামের চিত্র।

ঋত্বিকের দ্বিতীয় চলচ্চিত্র “কোমলগান্ধার” । চলচ্চিত্রের শুরুতে দৃশ্যপটে ভেসে ওঠে একটি মুখবন্ধ- “নানা জায়গা থেকে নাটক পাগল ছেলেমেয়েরা এসে জড়ো হয়, একত্রে দল করে, সেই দলের মধ্যে গড়ে ওঠে স্নেহ-ভালবাসা-ঈর্ষা-হিংসায় জড়িয়ে তাদের পরিবার। সাধারণ অর্থে পারিবারিক জীবন তাই এদের নেই । এইরকম একটি পরিবারের ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের কথাটুকু মাত্র এ ছবিতে বলার চেষ্টা করা হয়েছে” ।

কোমলগান্ধার চিত্রায়িত হয়েছে শরণার্থীদের নতুন সাংস্কৃতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার গল্প নিয়ে। প্রথম দিকে ঋত্বিক নিজেও নাটকের দলে জড়িত ছিলেন। তাই হয়তো এই ছন্নছাড়া সৃষ্টিশীল প্রাণের স্পন্দন তিনি কোমলগান্ধার চলচ্চিত্রে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন।

চলচ্চিত্রটিতে সরাসরি দেশত্যাগের কাহিনী দেখানো হয়নি। কিন্তু নাটকের দলের নাটক মঞ্চায়নের দৃশ্যের ভেতরে দেখানো হয়েছে দেশান্তরী হবার গল্প। নায়ক ভৃগু নায়িকা অনুসূয়াকে ব্যক্তিগত মুহূর্তে শোনায় পদ্মা পাড়ের গল্প। চলচ্চিত্রকার ঋত্বিকের জীবনেও আছে পদ্মা নদীর ভূমিকা। হয়তো এটাই ঋত্বিকের জীবনে পূর্ব বাংলার জন্য পিছুটান।

ঋত্বিকের প্রথম চলচ্চিত্র “মেঘে ঢাকা তারা”। এই চলচ্চিত্রে দেখতে পাই পূর্ববাংলা থেকে যাওয়া শরণার্থীরা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছে। এখন জীবিকার সন্ধান চলছে। এই চলচ্চিত্রটিতে নীতা নামের এক মেয়ের জীবন সংগ্রাম চিত্রিত করেছেন ঋত্বিক ঘটক। নীতার দাদা শংকর যার দায়িত্ব হলো সংসার চালানো, কিন্তু সে সেসব কিছু না করে ডুবে থাকে শাস্ত্রীয় সংগীতের শিল্পী হবার নেশায়। সে তার দাদার এই ইচ্ছা ও খেয়ালকে দাম দেয়। তাই নিজের লেখাপড়া শেষ হবার আগে চাকরিতে ঢুকে পড়ে। স্কুল মাস্টার বাবার পক্ষে বিশাল পরিবার চালানো খুব কষ্টের। নীতার প্রেমিক সনৎ নীতাকে স্বপ্ন দেখায়। কিন্তু নীতার ছোট বোন গীতার পাতা ফাঁদে পড়ে সেই প্রেমিক বাধ্য হয় ছোট বোনকে বিয়ে করতে। নীতার সংসার পাতার ও বেঁচে ইচ্ছে মরে যায়। বড় ভাই শংকর একদিন খুব নামকরা শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী হয়ে ঘরে ফিরে। ততদিনে নীতা নিঃশেষ হয়ে যায়, আক্রান্ত হয় যক্ষাতে। ভাই শংকর নীতার চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করে। কিন্তু নীতা বুঝতে পারে সে সবদিক থেকে শেষ হয়ে গেছে। তাদের সংসার প্রতিষ্ঠিত হবার গল্প শুনে দাদার কাছ থেকে। তখন নীতার খুব বাঁচার ইচ্ছে জাগে। নীতা তার দাদার কাঁধে মাথা রেখে বলে- “দাদা আমি বাঁচতে চাই”। এই সংলাপ পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে আমাদের কানে এসে লাগে। এত মর্মান্তিক হৃদয়স্পশী সংলাপ আজ পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্রে আর নেই। যা আজো আমাদের চোখে জল নিয়ে আসে।

দেশ ভাগের যন্ত্রণা ঋত্বিক হৃদয়ে কতটা রক্ত ক্ষরণ ঘটিয়েছে তার চিত্র এই তিন চলচ্চিত্রে আছে। যা আজকের দুনিয়ার মানবিক চলচ্চিত্রের দলিল।