ভাষা মানুষের মুখে মুখে জন্মায়। ভাষা নদীর মতোই বহতা, যখন যেখান দিয়ে যায় কুড়িয়ে নেয় স্থানীয় স্বাদ আর সৌরভ। নতুন নতুন ধারা এসে ভাষাকে পুষ্ট করে। কালের স্রোতে ভাষাও রঙ পাল্টায়।

অনেকগুলো বিদেশি ভাষা, তার সঙ্গে নানা আঞ্চলিক ভাষা মিলেমিশে সৃষ্ট এক সংকর ভাষা উর্দু। ক্রমে সেটাই হয়ে উঠলো দিল্লির সাধারণ মানুষের ভাষা।

তুর্কি-পাঠান-মোগল শাসনকালে ভারতীয় সংস্কৃতি নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। উর্দু ভাষাও তাদেরই অবদান। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের ধারণা দিল্লিতে সুলতানশাহি আমলে উর্দুর সৃষ্টি।

দিল্লি ও তার আশেপাশের এলাকাগুলিতে খড়িবোলি, ব্রজভাষা, বাংরু, কনৌজি, আওধি ইত্যাদি উপভাষার প্রচলন ছিল। আর তখন রাজভাষা ছিল ফারসি।

গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থানের প্রাচীন জনগণের ভাষা হল খড়িবোলি। এই ভাষা উত্তর ভারতের দিল্লি শহর ও পার্শ্ববর্তী মিরাট, সাহারানপুর, মুজাফ্ফরনগরসহ এইসব অঞ্চলের মৌখিক ভাষা। আর ব্রজ হলো মথুরা-বৃন্দাবনের ভাষা। মূলত ব্রজ ভাষা মৈথিলী এবং বাংলা মিশ্রিত উর্দুর মতোই একটি সাহিত্যিক ভাষা।

উর্দু এবং হিন্দি একই মায়ের জরায়ুু থেকে জন্ম নেয়া ভাষা। বলা হয়ে থাকে খড়িবোলি তাদের মা। হিন্দি ও উর্দু উভয় ভাষার পূর্বপুরুষ – দিল্লির উপভাষার প্রাথমিক স্তর। মৌলিক আকারে হিন্দি ও উর্দু প্রায় একই ভাষা। শুধু লেখা হয় ভিন্ন লিপিতে। উর্দু লেখা হয় আরবি-ফারসি লিপিতে।

উর্দুর ব্যাকরণগত কাঠামো পুরোপুরি ভারতীয়। তার শব্দ ভান্ডারে ঢুকেছে অজস্র ফারসি, আরবি, তুর্কি ইত্যাদি বিদেশি শব্দ। ভাষার বংশ বিচার হয় ক্রিয়া দিয়ে। উর্দু নামপদ আরবি, ফারসি, পশতু, তামিল, ইংরেজি বহু ভাষা থেকে এসেছে। কিন্তু এর নিরানব্বই শতাংশ ক্রিয়া এসেছে সংস্কৃত, প্রাকৃত থেকে।

উর্দু ভাষা প্রথমে নানা নামে পরিচিত ছিল। যেমন যবান-এ-দেহলভি (দিল্লির ভাষা), যবান-এ-হিন্দভি অথবা হিন্দি (ভারতের ভাষা), রেখতা (মিশ্র ভাষা) ইত্যাদি। এই ভাষা যখন দক্ষিণ ভারতেও ছড়ালো, তার আঞ্চলিক নাম হলো দকনি। উর্দু নামটা চালু হয় মোগল আমলের শেষ দিকে।

সাধারণ মানুষের ভাষা যখন অভিজাত শ্রেণির বা রাজদরবারের ভাষা হয়ে উঠলো তখন তার নাম হলো যবান-ই উর্দু-ই মু’অল্লা। যার মানে হলো মহামহিম রাজসভার ভাষা, সংক্ষেপে উর্দু।

উর্দুর জন্ম হয়েছিল ব্যবহারিক প্রয়োজনে। বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের জন্য একটা সর্বজনগ্রাহ্য ভাষার দরকার ছিল। উর্দু হলো সেই মুখের ভাষা, যা পরবর্তীকালে সাহিত্যরও ভাষা হয়ে ওঠে।

ইংরেজরা কলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিল নিজ প্রয়োজনে, নিজের মতো করে। যার কেন্দ্র ছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। ইংরেজদের নাক গলানোর বহু আগেই লখনৌ দরবারের কবি ইনশাউল্লাহ খান ইনশা (১৭৫৬-১৮১৭) ‘দরিয়ায়ে লতাফত’ নামে উর্দু ব্যাকরণের বই লিখে ফেলেছেন। কোনো উইলিয়াম কেরি সাহেবের নির্দেশনা ছাড়াই মির্জা গালিব আধুনিক গদ্যের ধারা তৈরি করেছেন ঘোষণা দিয়েই।

মির্জা গালিবের হাত ধরেই আধুনিক উর্দু কবিতার জন্ম। তবে উর্দু ভাষাকে আজকের কবিতার ভাষা হিসেবে গড়ে তোলার ইতিহাসে মীর তকি মীরের ভূমিকা ব্যাপক।

প্রায় আটশ’ বছর আগে আমির খসরু থেকে উর্দু কবিতার যাত্রা শুরু। এরপর এসেছেন মীর তকি মীর, মির্জা গালিবের মতো স্রষ্টা। সমকালে সেই ধারায় আছেন আরও অনেক লোকপ্রিয় কবি।

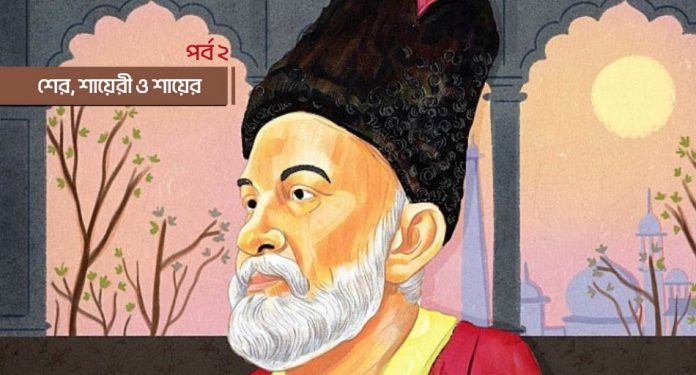

মির্জা আসাদুল্লাহ্ বেগ খান

জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর, ১৭৯৭ আগ্রা

মৃত্যু : ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৯ দিল্লি

তাখাল্লুস বা কবি নাম মির্জা গালিব। গালিব, মানে বিজয়ী। একজন কবি একা একটি ভাষার প্রতিনিধিত্ব করছেন এমন এক বিরল উদাহরণ হচ্ছেন গালিব।

তুর্কি ভাগ্যান্বেষী কাওকান বেগ ছিলেন মির্জা গালিবের পিতামহ। দিল্লি এসে বাদশাহ শাহ আলমের ঘোড়সওয়ার দলে ৫০ ঘোড়ার অধিনায়ক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। পিতা-পিতৃব্য পর্যন্ত সমরখন্দের সৈনিক ঐতিহ্য বজায় ছিলো।

গালিবের বাবা মির্জা আবদুল্লাহ বেগ খান যখন আলোয়ারের যুদ্ধ ক্ষেত্রে মারা যান, তখন তাঁর বয়স মাত্র পাঁচ। পরে চাচা নসরুল্লাহ বেগ খান তাঁকে লালন পালন করেন। ১৮০৩ সালে চাচা নসরুল্লাহ বেগ হাতি থেকে পড়ে মারা যান এবং তাঁর জায়গীর ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। দ্বিতীয়বার গালিব অনাথ হলেন। জায়গীরের পরিবর্তে দেয়া হলো পেনশন। এই অনাথ বালকের ভাগে পড়লো বছরে মাত্র সাতশ’ টাকা।

চাচার মৃত্যুর পর গালিবের অভিভাবক হয়েছিলেন মাতামহ। তিনি শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে দৌহিত্রের কোন অবহেলা করেননি। গালিব যখন মক্তবে পড়তেন সেই নয়-দশ বছর বয়সেই মুখে-মুখে শের রচনা করে সকলকে অবাক করে দিতেন।

ফারসি ভাষার একজন পন্ডিত আবদুস সামাদ যিনি একজন খাস ইরানি। তিনি ভারত ভ্রমণে আগ্রায় এসেছিলেন। কিশোর আসাদ (গালিব) এই পন্ডিতের কাছে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ নেবার সুযোগ পান। এই শিক্ষাই তাঁর ভবিষ্যত জীবনের ভিত গড়ে দেয়।

প্রথম যুগে তাখাল্লুস (কবি নাম) হিসেবে ‘আসাদ’ ব্যবহার করতেন, পরিণত বয়সে ‘গালিব’ কবি নামাটিই ব্যবহার করেছেন বেশি। আসাদ বা গালিবের পারিবারিক আরেকটি নাম ছিলো মির্জা নওশা, এই নামটি মোটেও পছন্দ ছিলো না তাঁর।

আজীবন রসিকতা করেছেন নিজের জীবন নিয়ে। তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা ছিল খুব বিখ্যাত। শহরে বসবাসের অনুমতি পেতে একবার গালিবের ডাক পড়লো ইংরেজ কর্নেল ব্রাউনের কাছে। কর্নেল তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- মির্জা, তুমি মুসলমান। গালিবের জবাব- জি, আধা। অবাক হয়ে বললেন কর্নেল- আধা মুসলমান! সে আবার কী? গালিব উত্তর দিলেন- মদ খাই, শুয়োর খাই না।

আগ্রায় জন্ম নেয়া গালিব দিল্লিতে এসেছিলেন বিবাহসূত্রে। স্ত্রী উমরাও বেগম নিষ্ঠাবান ধার্মিক। আর প্রথাগত ধর্ম চর্চায় আস্থা ছিলো না গালিবের। গালিব যেহেতু মদ্যপান করতেন, সেহেতু তাঁর জন্য আলাদা রান্নার হাঁড়ি ও ভিন্ন বাসনপত্র রেখেছিলেন স্ত্রী। সন্তান বেঁচে না থাকাসহ সেকালের বাস্তবতায় অনেকেই কবিকে আবার বিয়ে করার পরামর্শ দিতেন। তবে গালিব সেই পরামর্শ গ্রহণ করেননি। বরং স্বর্গে যেতেও কবি শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন, সেখানে হুরদের চেহারা তাঁর প্রেয়সীর মতো হতে হবে।

গালিবের সাত সন্তান জন্ম নিয়ে কেউই বেশি দিন বাঁচেনি। পরে দত্তক নিলেন আপন ভাগনে মির্জা জয়নুল আবেদীন আরিফকে। কম বয়সেই সে কবিতা লিখতো এবং গালিবের খুব প্রিয়পাত্র ছিলো। সেও মারা গেল একুশ বছর বয়সে। তার মৃত্যুতে গালিব যে শোকগাথা লিখলেন, তা উর্দু কবিতার একটি শ্রেষ্ঠ শোকগাথা।

গালিব নিজেকে মনে করতেন ফারসির বড় কবি। উর্দু নিয়ে তেমন আগ্রহ দেখাননি। ৩০ বছর বয়সে উর্দু কবিতা লেখা ছেড়েই দিয়েছিলেন গালিব। শেষ মোগল সম্রাট বাহাদরু শাহ জাফর তাঁকে সভাকবির চাকরি দেন। বাদশার কবিতা দেখে দিতে হয়, আসরে কবিতা পড়া চাই। তাই ষাটের কাছাকাছি বয়সে আবার উর্দুতে কবিতা লেখা শুরু করেন। এই বয়সে অনিচ্ছায়-অবহেলায় সেই তরুণ বয়সের মতোই কবিতা লিখতে থাকেন। অবহেলার কবিতা এখন জগৎ জোড়া রত্ন।

১৮২৮ সালে গালিব বন্ধ হয়ে যাওয়া পেনশনের বিষয়ে গভর্নর জেনারেলের সাথে দেখা করতে কলকাতায় যান। ছিলেন বছর দুয়েকের কিছু কম সময়। ফেব্রুয়ারি মাসে এসেছিলেন এবং ১৮২৯ সালের আগস্ট মাসে চলে যান। কলকাতার প্রেমে পড়েছিলেন তিনি। কলকাতা সে সময় ইংরেজদের নতুন রাজধানী। পাইপ লাইনে পানির কল, চওড়া রাস্তা, রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা, পার্ক, ভ্রাম্যমাণ বিদেশিনী- এসব দেখে মুগ্ধ গালিব। শুধু স্থাপত্য বা বিদেশিনীর মায়াই নয়, বাংলার মিষ্টি আমেও মজে ছিলেন তিনি।

আর্থিক অসচ্ছলতা তাঁর চিরজীবনের সঙ্গী। দেনার দায়ে ডুবে ছিলেন আকন্ঠ। মাথায় ঝুলেছিল আদালতের গ্রেফতারী পরোয়ানা। বাড়িতে জুয়ার বোর্ড বসানোর অপরাধে জেল খেটেছেন তিন মাস।

ক্রমশ গালিব ভাঙতে থাকেন। দিনে দিনে রিক্ত, কানেও শুনতে পান না। বেদনা আর অপমান নিয়েই ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ সালে গালিব চলে গেলেন। পুরনো দিল্লির নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগাহের কাছে এক জীর্ণ কবরগাহে শেষশয্যায় শায়িত আছেন উর্দুর শ্রেষ্ঠতম এই কবি।

মৃত্যুর বছর পঞ্চাশের মধ্যে উর্দু কাব্যের অদ্বিতীয় সম্রাটে পরিগণিত হলেন গালিব। তিনিই ভারতবর্ষে প্রথম আধুনিক মানুষদের একজন।

উর্দু সাহিত্যের সর্বকালের সেরা মির্জা গালিব। প্রাক আধুনিক ও আধুনিক পর্বের সন্ধিকালের কবি তিনি। গোড়া থেকেই গালিব প্রথা বিরোধী, শুধু কবিতায় নয়, জীবনযাপনেও। গালিবের কবিতা ‘মুশকিল পসন্দি’ বা দুরূহ, তবে ব্যঞ্জনাময় এবং ভাবে সমৃদ্ধ। গালিব খুব বেশি লেখেননি। যা লিখেছেন তারও অনেকটা নিজেই ফেলে দিয়েছেন মনপসন্দ্ নয় বলে। তবুও উর্দু গজলের সম্রাটের মুকুট তাঁকে ছাড়া আর কাউকে মানায় না। তিনিই উর্দু কাব্যের অধীশ্বর।

ইশক নে গালিব নিকম্মা কর্ দিয়া

ওয়ারনাহ হাম ভি আদমি থে কাম কা

[ ইশক-প্রেম; নিকম্মা-অকর্মা;

ওয়ারনাহ-নয়তো; আদমি-মানুষ ]

প্রেম গালিবকে অকর্মা করে দিলো

নয়তো আমিও ছিলাম খুব কাজের মানুষ

তামাশায়ে গুলশান তামান্নায়ে চিদন

বাহারে আফরিনা গুনেহ্গার হ্যায় হাম

[ গুলশান-ফুলবাগান; তামান্না-বাসনা;

বাহার-বসন্ত; আফরিনা-স্রষ্টা ]

ফুলবাগান দেখা, ফুল ছেঁড়ার বাসনা

বসন্তের স্রষ্টা, আমি তো পাপী

ইশক পর যোর নেহিঁ হ্যায় ইয়ে ও আতিশ গালিব

কে লাগায়ে না লাগে অওর বুঝায়ে না বনে

[ ইশক-প্রেম; আতিশ-আগুন;

অওর-আর; বুঝায়ে-নেভানো ]

প্রেমের ওপর জোর খাটে না, এ যে সেই আগুন গালিব

যা জ্বালাতে চাইলেই জ্বলে না আর নেভাতে চাইলেও নেভে না

জান তুম পর নিসার করতা হুঁ

ম্যায় নেহিঁ জানতা দুয়া কেয়া হ্যায়

[ নিসার-বলিদান; নেহিঁ জানতা- জানি না; দুয়া-প্রার্থনা ]

আমি তো তোমাকে প্রাণ দিয়েই রেখেছি

তোমাকে চাওয়ার প্রার্থনা কী, আমি জানি না

হামকো উনসে ওয়াফা কি হ্যায় উম্মিদ

জো নেহিঁ জানতে ওয়াফা কেয়া হ্যায়

[ ওয়াফা-বিশ্বাস; উম্মিদ-আশা ]

আমি তার কাছেই বিশ্বাস আশা করি

যে জানেই না বিশ্বাস কী!

ম্যায় নে মানা কে কুছ নেহিঁ গালিব

মুফথ্ হাথ আয়ে তো বুরা কেয়া হ্যায়

[ মুফথ- বিনা দামে; বুরা-মন্দ ]

মানলাম, গালিব একেবারে কিছুই নয়

কিন্তু বিনা দামে যদি তাকে পাও, মন্দ কী!

দিল-এ-নাদান তুঝে হুয়া কেয়া হ্যায়

আখের ইস্ দর্দ কি দাওয়া কেয়া হ্যায়

[ দিল-হৃদয়; নাদান-অবুঝ; দর্দ-বেদনা; দাওয়া-অষুধ ]

অবুঝ হৃদয়! কী হয়েছে তোমার

শেষে কী এমন ওষুধ আছে এই বেদনার

ইশক সে তবিয়্যত নে যিস্ত কা মযা পায়া

দর্দ কি দাওয়া পায়ি দর্দে বেদাওয়া পায়া

[ তবিয়্যত-জীবন; দর্দ-বাথা; দাওয়া-ওষুধ ]

প্রেমে জীবন পেয়েছে বেঁচে থাকার আনন্দ

ব্যথার ওষুধ পেয়েছে, আর পেয়েছে এমন বাথা যার ওষুধ নেই

হাম হ্যায় মুশতাক অউর উয়ো বেজার

ইয়া ইলাহি! ইয়ে মাজরা কেয়া হ্যায়

[ মুশতাক-উৎসুক; বেজার-বিরক্ত; ইলাহি-ঈশ্বর;

মাজরা-আসল ঘটনা ]

আমি উৎসুক আর সে বেজার

হে ঈশ্বর! এ কী ব্যাপার

চন্দ তাসবিরে বুঁতা চন্দ হাসিনোঁ কি খতুত

বাদ র্মনে কি মেরে ঘরসে ইয়ে সামান নিকলা

[ তাসবির-ছবি; বুঁতা- আলংকারিক;

হাসিনোঁ-সুন্দরী; খতুত- চিঠি; সামান–আসবাব ]

কিছু সুন্দরীর ছবি আর তাদের লেখা কিছু চিঠি

মৃত্যুর পর আমার ঘর থেকে এটুকুই পাওয়া গেল

উম্রভর হাম ইউঁ হি গালতি করতে রাহে গালিব

ধুল চেহরে পে থি অওর হাম আয়িনে সাফ কারতে রাহে

[উম্রভর- সারা জীবন; গালতি-ভুল; ধুল-ধূলা;

আয়িনা-আয়না ]

সারাটা জীবন আমি ওই একই ভুল করে গিয়েছি

ধূলি ছিল চেহারায় অথচ আমি আয়নাই মুছেছি

পিলা দে ওক সে সাকি জো হাম সে নফরত হ্যায়

পিয়ালা গর নেহিঁ দেতা না দে শারাব তো দে

[ নফরত-ঘৃণা; শারাব-মদিরা ]

আমায় ঘৃণা করো যদি সাকি, অঞ্জলি ভরে পান করাও

পেয়ালা না দেবে যদি, দিয়ো না, মদিরা তো দাও

চয়ন ও উপস্থাপন ♦ রুশো মাহমুদ