প্রিয় পাঠক, ১৭ আগস্ট ছিল স্বাধীনতার কবি শামসুর রাহমানের মৃত্যুবার্ষিকী। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রবন্ধটি ছাপা হল।

হাবিবুল হক বিপ্লব »

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৯ বছর বয়স থেকে শামসুর রাহমানের কাব্যচর্চা শরু। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা ‘ঊনিশ শ ঊনপঞ্চাশ’। নলিনীকিশোর গুহ সম্পাদিত ‘সাপ্তাহিক সোনার বাংলা’য় এটি প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে’। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর মোট ৬৭ টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা ছাড়াও তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প, শিশু-কিশোর সাহিত্য ইত্যাদি রচনা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত ৪ টি উপন্যাস, ১টি ছোটগল্প, ২টি প্রবন্ধ, ১১টি শিশু-কিশোর সাহিত্য, ৩টি অনুবাদ কবিতা, ৩টি নাটক, ১টি আত্মজীবনী, ১৬টি রচনা সংকলন ও ৫টি অনূদিত কবিতা রয়েছে।

শামসুর রাহমান প্রধানত কবি। তাঁর বিশাল কাব্যসম্ভারে ওঠে এসেছে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, মৌলবাদী আগ্রাসন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, স্বদেশপ্রেম, নাগরিক চেতনা ও ঢাকা শহর, নৈঃসঙ্গচেতনা, গণচেতনা, প্রেম, কবি ও কবিতা বিষয়ে কাব্যচর্চা। তাঁর কবিতায় বারবার ওঠে এসেছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, লালন শাহ, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেনদের নাম। পাশাপাশি দেখা যায় হোমার, বোদলেয়ার, লোরকা তাঁদের নামও তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে’ বেরোয় ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে। এ কাব্যে অধিকার করে আছে মৃত্যুভারাতুর নির্জনতা, নৈঃসঙ্গ, বিষাদ, স্বপ্নসৌন্দর্য স্পৃহা। এ কাব্য প্রসঙ্গে হুমায়ুন আজাদ লিখেন, চল্লিশের দশক থেকে আধুনিকতা ও আধুনিক কবিতার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্যে স্খলন, পতন ভরা যে শ্রমসাধনা করে আসছিলেন বাঙালি মুসলমান কবিমণ্ডলী, তা ব্যাপক সাফল্য আয় করে ‘প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে’তে। শামসুর রাহমান প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত না থাকলেও তিনি ছিলেন রাজনীতি সচেতন কবি। প্রগতিশীল রাজনীতির প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল। তাঁর কবিতা প্রেরণা দিয়েছে এ দেশের মানুষকে। ‘নিজ বাসভূমে’ কাব্যগ্রন্থের ‘বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা’য় তিনি লিখেন- ‘উনিশ শো’ বায়ান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী। তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো, বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।’

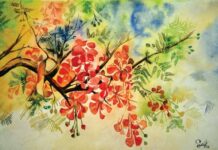

১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে তিনি লিখেন- ‘আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে কেমন নিবিড় হয়ে। কখনো মিছিলে কখনো বা একা হেঁটে যেতে যেতে মনে হয়-ফুল নয়, ওরা শহীদের কলুষিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর। একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রঙ।’ (‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’। ‘শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা’।) এ সময়ে রচিত অন্যান্য কবিতা ‘হরতাল’, ‘আসাদের শার্ট’, ‘মা’-প্রভৃতি দেশপ্রেমমূলক কবিতা।

একাত্তরের দিনগুলি নিয়ে তাঁর কিছু কবিতা মানুষের মুখে মুখে, শিক্ষার্থীদের আবৃত্তির প্রথম সারিতে অবস্থান নেয়। এর মধ্যে ‘স্বাধীনতা তুমি’, ‘তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা’, ‘একাত্তরে রচিত পংক্তিমালা’, ‘গেরিলা’, ‘রক্তসেচ’, ‘অস্থি’ অন্যতম। ‘তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা তোমাকে পাওয়ার জন্যে আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়? আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন? -নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক এই বাংলায় তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।’ -(“তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা”।)

শামসুর রাহমানের কবিতার আরেক বিষয়বস্তু প্রেম। ব্যক্তিজীবনে রোম্যান্টিক স্বভাবের মানুষ হওয়ার কারণে প্রেমের কবিতাবলি সার্থক ও যথার্থ হয়েছে। “প্রেমের কবিতা” কাব্যগ্রন্থের ‘প্রমাণ’ কবিতায় তিনি লিখেছেন- ‘তুমি বারবার বলো ঘুরে ফিরে সেই একই কথা তাহলে প্রমাণ দাও, সত্যি ভালোবাসো কি না।’ বুঝি ব্যাকুলতা কেন সে দখল করে তোমাকে এভাবে।’ শামসুর রাহমান রোম্যান্টিক স্বভাবের মানুষ হলেও নৈঃসঙ্গচেতনা জড়িয়ে আছে তাঁর কিছু কিছু কবিতায়। মহাকাব্য রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডেসিতে যেমন নৈঃসঙ্গপীড়িত মানুষের সন্ধান মেলে তেমনি মেলে এলিয়ট, কীটস, বায়রন, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশসহ ত্রিশোত্তর অনেক কবির কবিতায়। শামসুর রাহমানের কবিতায় তা নিখুঁতভাবে উঠে এসেছে- ‘কোনও কোনও দিন মনে হয়, একজন করুণ উদ্বাস্তু আমি, সম্বলহীন।’ -(‘ঘরবাড়ি’, ভস্মস্তূপে গোলাপের হাসি।) ‘ভাঙ্গাচোরা চাঁদমুখ কালো করে ধুঁকছে’ কবিতায়ও ধরা পড়েছে নৈঃসঙ্গচেতনা।

শামসুর রাহমান ছিলেন সমাজ ও রজনীতি সচেতন। সমাজ, স্বদেশ, গণ-আন্দোলন তাই স্থান পেয়েছে তাঁর কবিতায়। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময় তাঁর ‘অন্ধ সুন্দরী কাঁদে’, ‘বর্ণমালা দিয়ে গাঁথা’, ‘বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়’, ‘গর্জে ওঠো স্বাধীনতা’ প্রভৃতি কবিতা আন্দোলনকে করেছে বেগবান। ‘বুক তাঁর বাংলাদেশের হৃদয়’ কবিতায় তিনি লিখেছেন- ‘সারারাত নূর হোসেনের চোখ এক ফোঁটা ঘুমও শিশিরের মত জমেনি, বরং তার শিরায় শিরায় জ্বলছে আতশবাজি সারারাত, কী এক ভীষণ নূর হোসেনের বুক নয় বাংলাদেশের হৃদয়।’

শামসুর রাহমান বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কবিতায় এসেছে মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, মওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। পাশাপাশি এসেছে মধ্যযুগের কবি চন্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ত্রিশের দশকের কবি জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন, বোদলেয়ার, অরাগ ও লোরকাদের নামও। মাইকেল মধুসূদনকে নিয়ে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। তাঁর কাছে শামসুর রাহমান সাহিত্যের ভাণ্ডার খুঁজে পান। বিশ্বজিৎ ঘোষের মতে, ‘রাহমানের কাছে মাইকেল বিশাল এক সাহিত্য-অর্ণব, প্রাচীন রাজার সুবিশাল কোনো তৈলচিত্র যেন।’ ‘আমিও তোমার মতো’ কবিতায়- ‘আমিও তোমারই মতো রাত্রি জাগি, করি পায়চারী ঘরময় প্রায়শই, জানালার বাইরে তাকাই হাওয়ায় হাওয়ায় কান পাতি, অদূরে গাছের পাতা মর্মরিত হলে ফের অত্যন্ত উৎকীর্ণ হই, দেখি রাত্রির ভেতরে অন্য রাত্রি, তোমার মতোই হু হু।’ মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে মুগ্ধ শামসুর রাহমান। তাইতো তাঁর কবিতায় ফুটে ওঠে- ‘তোমার অমিত্রাক্ষর নব্যতন্ত্রী দীপ্র বঙ্গভূমি তোমার অমিত্রাক্ষর উন্মত্থিত উনিশ শতক।’

শামসুর রাহমান সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ দ্বারা। তাই অনেক কবিতা সরাসরি রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আবার কিছু কবিতায় বিভিন্ন উপমা ও প্রতীকে রবীন্দ্রনাথের নাম এসেছে। ‘রবীন্দ্রনাথের প্রতি’, ‘কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি’, ‘দাঁড়িয়ে আছেন এক দেবমূর্তি’ কবিতা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। আবার ‘স্বাধীনতা তুমি’, ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’, ‘তুমি বলেছিলে’, ‘উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ’, ‘বাইবেলের কালো অক্ষরগুলো’, ‘চতুর্থভাষা’, ‘শিরোনাম মনে পড়েনা’, ‘ভাড়াটে’, ‘দুঃখিনী সাথিরা’, ‘মোমবাতি’, ‘আমার মাতামহের টাইপরাইটার’ কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের নাম এসেছে। ‘দাঁড়িয়ে আছেন এক দেবমূর্তি’ কবিতায় তিনি লিখেন- ‘আমি বিহবলতা কাটিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, আমার সত্তায় সশ্রদ্ধ মুদ্রা। রবীন্দ্রনাথ আমার কাঁধে চাপ দিয়ে বসতে বললেন আমাকে। ‘লেখো তুমি, কবির ধ্যানে বিঘ্ন ঘটাতে চাইলে, তিন অক্ষরের একটি শব্দের জন্য আবার সতৃষ্ণ হয়ে উঠি।’ কাজী নজরুলকে নিয়ে তাঁর ‘দেখা হলোনা’, ‘সমস্বরে বলছে’ প্রভৃতি কবিতা। নজরুলকে দেখার পর শামসুর রাহমানের উক্তি- “তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে, কী আশ্চর্য, আমার মনে পড়লো ডেনমার্কের যুবরাজের উক্তি- ‘এই করোটির ভেতরে ছিলো জবান এবং একদা সে গান গাইতে পারতো’।” মওলানা ভাসানীকে নিয়ে তিন যেমন কবিতা লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন শেখ মুজিবকে নিয়ে। ‘সফেদ পাঞ্জাবি’, ‘বাইবেলের কালো অক্ষরগুলো’ প্রভৃতি কবিতায় ভাসানীর নাম এসেছে। ‘সফেদ পাঞ্জাবি’তে তিনি লিখেন- ‘সবাই এলেন ছুটে পল্টনের মাঠে, শুনবেন দুর্গত এলাকা প্রত্যগত বৃদ্ধ মৌলানা ভাসানী কী বলেন। দৃশ্যাবলিময়, শোনালেন কিছু কথা, যেন নেতা নন, অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার।’ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে তাঁর কবিতাগুলো হলো-‘ইলেক্ট্রার গান’, ‘ধন্য সেই পুরুষ’, ‘বাইবেলের কালো অক্ষরগুলো’। ‘ধন্য সেই পুরুষ’ কবিতায় তিনি লিখেন- ‘ধন্য সেই পুরুষ, যার নামের উপর পতাকার মতো দুলতে থাকে স্বাধীনতা, ধন্য সেই পুরুষ যার নামের উপর ঝরে মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি।’

শামসুর রাহমান জন্মেছেন ঢাকায়। আমৃত্যু তিনি ঢাকাতেই অবস্থান করেছেন। তাই তাঁর কাব্যে ঢাকা শহর এসেছে বিচিত্রভাবে। নাগরিক চেতনা, নাগরিক যন্ত্রণা, ঢাকার ঐতিহ্য এসেছে তঁর কবিতায়। তাঁর ‘এ শহর’, ‘আমার এ শহরের চোখ’, ‘শৈশবের বাতিঅলা আমার’, ‘জর্নাল’, ‘আত্মজীবনীর খসড়া’, ‘সেই ঘোড়াটা’, ‘দুঃসময়ের মুখোমুখি’, ‘দশ টাকার নোট এবং শৈশব’, ‘বিউটিবোর্ডিং’, ‘ওরা চলে যাবার পরে’, ‘হরতাল’, ‘দরজার কাছে’, ‘অলৌকিক বানভাসি’, ‘বুদ্ধদেব বসুর চিঠি’, ‘তোমাকে পাঠাতে চাই’, ‘পরিবর্তন’, ‘আশেক লেনের বাড়ি’সহ বিভিন্ন কবিতায় ঢাকা শহর এসেছে। এসেছে তাঁর ঢাকাকে নিয়ে শৈশব স্মৃতি। ‘ওরা চলে যাবার পরে’ কবিতায় তিনি লিখেন- ‘এবারও আমি ওদের নিরাশ করলাম। যখন আমার ভাই-বোনরা বললো, ক’দিনের জন্যে আমরা সবাই পাড়াতলী যাচ্ছি, চলো, তুমিও যাবে গা ঢাকা দিয়েছিলাম, তারপর থেকে একবারও আর আমার আমাদের গ্রামে যাওয়া হয়ে ওঠেনি।’

আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আবু সয়ীদ আইয়ুব লিখেছেন, ‘কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।’ দিপ্তী ত্রিপাঠী তাঁর ‘আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়’ গ্রন্থে আধুনিক বাংলা কবিতার তিনটি লক্ষণ চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হলো- ১. কালের দিক থেকে আধুনিক কবিতা প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী ২. ভাবের দিক থেকে তা রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসী এবং ৩. সৃষ্টির দিক থেকে তা নবতম সুরের সাধক। এছাড়া আরও ১২ টি লক্ষণের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। আধুনিক কবিতার উপর্যুক্ত লক্ষণগুলো বিবেচনা করে এবং শামসুর রাহমানের কবিতা বিশ্লেষণ করে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাঁর কবিতাগুলো আধুনিক কবিতা। তিনি আধুনিক কবি। তবে গবেষকেরা বলে থাকেন, তাঁর কবিতা যতো না শিল্পসমৃদ্ধ তার চেয়ে বেশি গণমুখী। তাঁর কবিতার ভাব, ভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক বিশ্লেষণে বলা যায়, তিনি সময় ও সমাজসচেতন একজন কবি ছিলেন।