অরূপ পালিত »

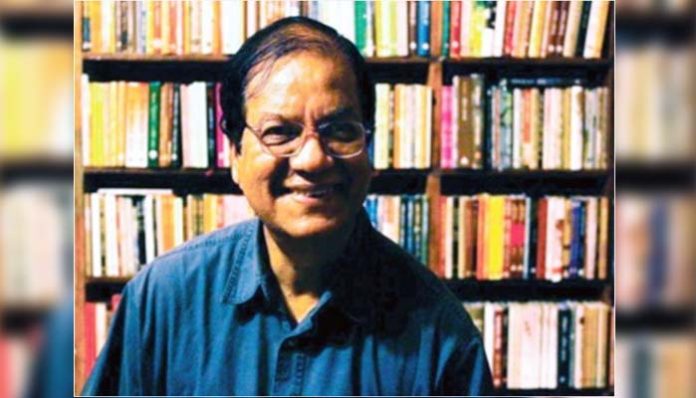

হরিশংকর জলদাস-এর জন্ম ১৯৫৫ সালের ১২ অক্টোবর চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের এক জেলে পল্লিতে। তাঁর শৈশব এবং কৈশোরের পুরোটাই কেটেছে পতেঙ্গার কৈবর্ত পাড়ায়। নিজের শিকড়কে স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না এই শক্তিমান লেখক। তাঁর সোজাসাপ্টা কথা, আমার বাবা জেলে। আমার ঠাকুরদা (বাবার বাবা) চন্দ্রমনি পাতর বার্মা অয়েল কোম্পানিতে কিছুদিনের জন্য সুইপার ছিলেন। সাগরের নীলজলের প্রতি তাঁর টান আর মতিচ্ছন্নতা। চাকরি ছেড়ে তিন মাসের জন্য কালিদহ সমুদ্রে দল নিয়ে মাছ ধরতে যান। আশ্বিন মাসে কোনো এক সময়ে মাছ ধরতে গিয়ে ঝড়ের কবলে পড়ে রাক্ষুসে সমুদ্রের পেটে চলে যান ঠাকুরদা চন্দ্রমণি। তাঁর বাবার প্রতিজ্ঞা, তিনি সমুদ্রে সংগ্রাম করে কাটাবেন। কিন্তু ছেলেদের কখনো সমুদ্রে পাঠাবেন না। ছেলেকে সুশিক্ষিত বানাবার স্বপ্ন দেখেন বাবা যুধিষ্ঠির। তাঁকে স্কুলে পাঠান। নিজে লেখাপড়া করতে না পারার আক্ষেপ ঘুচাতে ছেলে হরিশংকরকে লেখাপড়া শেখানো। ঈশ্বর তাঁর স্বপ্নপূরণ করেছেন। এখন ছেলেটি বিসিএস ক্যাডার (শিক্ষায়) বাংলার অধ্যাপক ড. হরিশংকর জলদাস। তিনি চাইলে নিজের টাইটেল পরিবর্তন করতে পারতেন, পারতেন নিজের পূর্বজদের অস্বীকার করতে। কিন্তু ওনি কখনো ওনার পূর্বজদের নিয়ে হীনন্মন্যতায় ভুগেননি। বরঞ্চ তিনি গর্ব করে বলেন, আমি জেলের সন্তান। আমার পূর্বজরা বংশ পরম্পরায় মাছ ধরে আসছেন। আমি আমার পূর্বজদের জন্য গর্বিত। জীবনসংগ্রামে টিকে থাকতে এই জলপুত্র, রাতে সমুদ্রে মাছ ধরার পাশাপাশি প্রচুর টিউশনি করতেন। যখন নবমম শ্রেণিতে পড়ছেন, তখনই এসএসসির ছাত্র পড়াতেন। লোপড়ার খরচ এবং পরিবার বাঁচাতে তিনি নিজেও ৩০ বছর পর্যন্ত সমুদ্রে মাছ ধরতে গেছেন। লিখেছেন এই সংগ্রামের আসল শক্তি শিক্ষা। চাকরি করতে গিয়ে জাত নিয়ে অপমান হতে হয়েছে। বাংলাদেশে একমাত্র লেখক তিনি, অপমান থেকে পঞ্চান্ন বছর বয়সে লেখালেখি শুরু করেন। লিখলেন প্রথম উপন্যাস ‘জলপুত্র’। যিনি কিনা এর আগে কোনোদিন একটি ছোট গল্পও লেখেননি।

‘জলপুত্র’ হরিশংকর জলদাস-এর প্রথম উপন্যাস আর জলদাস সম্প্রদায়ের ইতিহাস। বঙ্গোপসাগর ‘জলপুত্র’ উপন্যাসের অন্যতম রহস্যময় দিক। এই উপন্যাসের একদিকে আছে ভুবনেশ্বরী নামের এক জেলে নারীর বেঁচে থাকার সংগ্রামের কথা, অন্যদিকে আছে জলপুত্রদেও অধিকার সচেতন হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত। উত্তাল বঙ্গোপসাগরের দিকে তাকিয়ে আছে উনিশ বছরের ভুবনেশ্বরী। দুচোখে ভীতি। শ্রাবণ মাস জেলেদের জীবনে বড় সুখের মাস, স্বস্তির মাস। এই মাসে মা-গঙ্গা তাদের উজাড় করে দেন। গঙ্গার শিয়রের কাছে জলকাদায় মাখামাখি হয়ে বসে আছে ভুবনেশ্বরী। স্পন্দনহীন। নিথর পাথরের মতো। দৃষ্টি তার বহুদূরে, বহুদূরে প্রসারিত । ভূবেনেশ্বরীর চাহনিতে প্রতীক্ষার উজ্জ্বল আলো-অনাগত জলপুত্র বনমালির জন্য। হরিশংকর জলদাস দ্বিতীয় জেলে, যিনি অদ্বৈত মল্লবর্মন-এর পরে জেলেজীবন নিয়ে বাংলা ভাষায় উপন্যাস লিখেছেন। নদীভিত্তিক জেলেজীবন নিয়ে বাংলাসাহিত্যে অনেকগুলো খ্যাতকীর্তি উপন্যাস রচিত হয়েছে। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’, অদ্বৈত মল্লবর্মন-এর ‘তিতাস একটি নদীর নাম’, সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’, সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘গহিন গাঙ’, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘গঙ্গা একটি নদীর নাম’ ইত্যাদি। কিন্তু সমুদ্রনির্ভর জেলেদের নিয়ে জলপুত্রের আগে এপার-ওপার কোনো বাংলাতেই কোনো উপন্যাস রচিত হয়নি। তাঁর প্রায় উপন্যাস এবং গল্পের ভেতর জেলেদের জীবনসংগ্রামের মাধ্যমে বেঁচে থাকার অধিকার তুলে ধরেছেন হরিশংকর। প্রথম উপন্যাসেই তিনি জানান দিয়েছেন প্রান্তজনেরাই তাঁর কথাসাহিত্যের কুশীলব।

প্রান্তজন কারা?

ড. রজতকিশোর দে, প্রফেসর বাংলা বিভাগ গৌড়বঙ্গ বিশ^বিদ্যালয়, এবং সুব্রত মণ্ডল, গবেষক, বাংলা বিভাগ গৌড়বঙ্গ বিশ^বিদ্যালয়। এই দুজনের মতে, বিভিন্নভাবে বঞ্চিত নিপীড়িত-শোষিত মানুষ, যারা সভ্যতার মূলকেন্দ্র থেকে প্রান্তে অবস্থান করে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে কেন্দ্রের দিকে যাবার, তাদেরকে প্রান্তজনরূপে চিহ্নিত করা হয়। শূদ্র, ব্রাত্য, অন্ত্যজ, চণ্ডাল, ডোম, কাহার, কাপালি, দাস, দস্যু যারা বিভিন্ন কারণে সমাজের প্রান্তে বাস করে সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত, শোষিত-নিপীড়িত তারাই প্রান্তজন। এছাড়া ভবঘুরে, পাগল, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, লাঞ্ছিত নারী প্রান্তজনরূপে বিবেচিত হন। ব্রাত্য মানুষদের নিয়ে হরিশংকর জলদাসের যতগুলো ছোটগল্প আছে, সবটা নিয়েই তাঁর গল্পসংকলনÑ ‘প্রান্তজনের গল্প’।

তাঁর ‘একজন জলদাসীর গল্প’, ‘কুন্তীর বস্ত্রহরণ’, ‘হুড়কো’, ‘মোহনা’, ‘খিদে’Ñ এসব গল্প পাঠক-লেখককে জীবনজিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করায়। মানবিক মূল্যবোধই তাঁর গল্পে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। যেমন ‘প্রান্তজনের গল্প’গুলো পাঠ করতে করতে পাঠক হয়তো নিজেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে ডোম, মেথর, ব্যাধ, জেলে, ধোপা, মুচি, এরা কী, এরা কারা! ভদ্রসমাজে এদের কোথায় অবস্থান।

আমার নিজস্ব মতামত, এক সময় ড. হরিশংকর জলদাসকে নিয়ে আমাদের সন্তানেরা থিসিস এবং গবেষণা করবে। তখন কিছ-ুকিছু শব্দের মধ্যে হয়তো আটকে যাবে। যেগুলোর মধ্যে জলপুত্র চাইলে ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করতে পারতেন।

আমি নিজেও বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস-গল্পের মধ্যে দেখেছি, নিজের খোলস ছেড়ে বেড়িয়ে আসতে পারেননি এই ঔ পন্যাসিক। হয়তো ক্ষোভ ও অপমানের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিলেন নিজেকে। গল্পকারের আরেকটি গল্পবইয়ের কথা বলি ‘আছে তো দেহখানি’। সেখানে ১০টি গল্প আছে। প্রথত গল্পটি শুরু করেছেন ‘মোহনা’ গল্প দিয়ে। শুরুতেই কালিন্দী নদী, বর্ষার ভরা যৌবন তারÑ কলকল খলখল। অন্য সময় ধীরগতি, বোবা। সে সময়েও ভরাজল থাকে কালিন্দীতে। তবে জলের যাওয়া-আসা নীরবে। আমার কাছে মনে হয়েছে গল্পকারের এই চমৎকার গল্পের মধ্যে নিজে বিচরণ করেছেন দুঃখ ও ক্ষোভ জড়িয়ে।

দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ ‘মাকাল লতা’। সেখানে গল্পকার সাতটি গল্পে তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতি জাতির অরূপ রূপের বর্ণনা দিয়ে গেছেন। আসি দ্বিতীয় গল্প ‘একদা এক ইলিশ’ গল্পের ভেতর। এখানে লেখক নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছেন। বর্ণবাদীদের সামাজিক অপমানের জবাব তিনি কলমে দিয়েছেন।

ওনি কলেজে চাকরি করতে গিয়ে বিভাগীয় প্রধানের কাছে অপমানের স্বীকার হন। তিনি জাতপাত তুলে অপমান করতেন তাঁকে, বলতেন জাওলার ছাওয়ালটা কই? তার তো ক্লাস ছিল। তিনি সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন যারা (জাওলার ছাউয়াল) জেলের ছেলে বলে নিন্দা করেছেন আর যারা জাত নিয়ে মাতামাতি করেন, নিজের কুল, জাতি আর পূর্বজদের নিয়ে হীনন্মন্যতায় ভোগেন, নিজের শিকড়কে অস্বীকার করেন। মূলত এরাই ছোটজাতের।

জলপুত্রের নিজস্ব বিষয়বৈচিত্র্যে যথেষ্ট পরিপক্কতা এবং ভাষায় মনোহারিত্ব আছে। ছোটোকাল থেকেই উজ্জ্বল আলো, নীল জল, আর বিশাল সমুদ্রের কাছাকাছি থেকে মন কখনো মাকড়সার জালের মতো গোলমেলে হয়নি। তিনি সব সময় সবাইকে আপন করে নিয়েছেন। সবকিছুকে ভালোবাসতে চেষ্টা করেছেন।

নিজগ্রাম থেকে দুই মাইল দূরে দেবেন্দ্র লাল দে’র পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে শিক্ষাজীবনের শুরু। স্কুলজীবনের স্মৃতি তেমন মধুর নয়। কত বন্ধুবান্ধব, শিক্ষক-দিদিমণি! ইস্কুলে নতুন এক জীবন। এই জীবন স্বাদের, কখনো কখনো বিস্বাদেরও। কান ধরে হাঁটু গেড়ে বসা, গুরুগম্ভীর শিক্ষকদের মুখ, খেলার চওড়া মাঠ, দপ্তরির ছুটির ঘণ্টা- এসব হরিশংকর জলদাসের শৈশবস্মৃতির সিংহভাগ জুড়ে আছে। আর আছেন মা-বাবা-আত্মীয়স্বজন, আছেন জেলেপাড়ার মানুষজন। দারিদ্র্য-কলহ, অবিদ্যা-দ্বন্দ্ব- এ নিয়েই উত্তর পতেঙ্গার জেলে সমাজ। ওখানেই জন্ম ও বেড়ে ওঠা হরিশংকর জলদাসের। তিনি পতেঙ্গা উচ্চবিদ্যালয়ে ১৯৬৬ সালে ভর্তি হয়ে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ১৯৭১ (পরীক্ষা হয় ১৯৭২ সালে) সালে এসএসসি পাস করেন। এরপর চট্টগ্রাম কলেজ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে তিনি ‘নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্ত জনজীবন’ বিষয়ে গবেষণা করে ১৯৮২ সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

তাঁর ‘মৎস্যগন্ধা’ উপন্যাসে নিজস্বতার উন্মোচন হয়েছে। সমাজ-সংস্কৃতি থেকে অবহেলায় বড়ো হয়ে ওঠা মানুষদের নিয়ে শিকড়ের সন্ধানে বেরিয়েছেন। মৎস্যগন্ধায় হরিশংকর জলদাসের জীবনদর্শন স্পষ্ট প্রতীয়মান। গল্পের রমণীটি ইচ্ছে করে এ রকম পোশাক পরেনি। এ ধরনের পরিধেয় তার সমাজ অনুমোদিত। উদাস চোখে মৎস্যগন্ধা একবার আকাশের দিকে, আরেকবার যমুনার জলের দিকে তাকাল। তারপর নিজেকে শুনিয়েই যেন বলল, ‘উৎকট আঁশটে গন্ধ বেরোয় আমার শরীর থেকে। সর্বদা। বিদ্ঘুটে একটা মৎস্যগন্ধ আমাকে ঘিরে রাখে। তাই আমার পাশে কেউ আসে না। এমনকি আমার পাশ দিয়ে কেউ পারতপক্ষে হাঁটেও না। মৎস্যগন্ধার জীবনে সুখ-স্বস্তি কখনো আসেনি। তার জীবন প্রেমহীন, অথচ সুরভিত। এই উপন্যাসে মহাভারতের কাহিনিকে আধুনিক মানুষের জীবনদর্শন দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক।

তিনি খোলস ছেড়েছেন ‘হৃদয়নদী’ নামের এক প্রেমের উপন্যাসে। এই উপন্যাসের চরিত্র ফরহাদ ও পারভীন আক্তার। পারভীনের দুই ছেলে, এক মেয়ে। ওরা বড় হয়েছে। গেল ক’বছর ধরে পারভীন ফরহাদের মধ্যে শারীরিক অক্ষমতার ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছে। পারভীনের আহবানে সাড়া দেয় না আজকাল। বিয়ের পর পারভীন ফরহাদের মধ্যে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা দেখেছে। বয়সের কারণে সেই ক্ষুধা ধীরে ধীরে কমে এলেও একেবারে ভাটা লাগেনি। কেন জানি, একধরনের দূরত্ব সৃষ্টি করে একটি অদৃশ্য দেয়াল তুলেছে ফরহাদ দুজনের মধ্যে। এই পঞ্চাশোর্ধ্ব নারী পারভীনকে নিয়ে হৃদয়হীনতার এই উপন্যাসের রচয়িতা হরিশংকর জলদাস বিশ বছরের যুবকের মতো ফিরেছেন জীবনের মধ্যবেলায় লিখতে বসা প্রেমের গল্পে।