মো. রবিন ইসলাম »

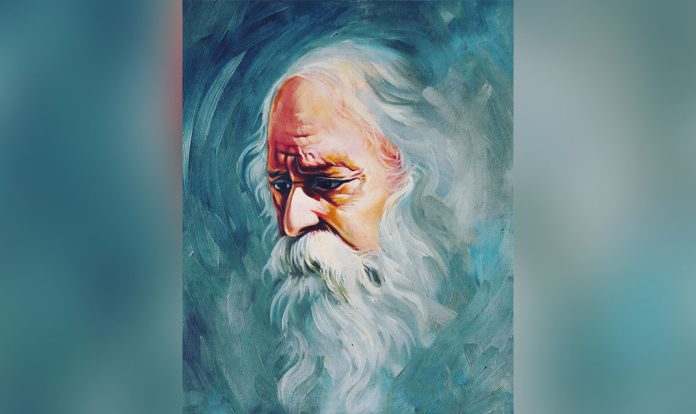

বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শনের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক অনন্য মহাজ্ঞানতাপসের নাম। তিনি কেবল একজন কবি নন, বরং একজন দার্শনিক, সুরস্রষ্টা, নাট্যকার, সমাজসংস্কারক ও মানবতাবাদী চিন্তাবিদ। তাঁর জীবন ও সৃষ্টির আলো যুগে যুগে বাঙালি জাতির চেতনায় নতুন নবজাগরণ সৃষ্টি করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ (৭ মে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরবাড়িতে। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের একজন অন্যতম পুরোধা, আর মাতা সারদাসুন্দরী দেবী ছিলেন ধর্মনিষ্ঠা ও আদর্শবান নারী। সাংস্কৃতিক ও মননশীল পরিবেশে বেড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথ প্রথাগত বিদ্যালয়শিক্ষার বাইরে গৃহশিক্ষকদের নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করেন। পরবর্তীতে ইংল্যান্ডে গিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যয়ন করলেও আনুষ্ঠানিক ডিগ্রি অর্জন করেননি।

সাহিত্যকর্মে অবদান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যজগতে পথচলা শুরু হয় কৈশোরে, ‘ভানুসিংহ ঠাকুর’ ছদ্মনামে। তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশের মধ্য দিয়েই এক অনন্য কাব্যযাত্রার সূচনা হয়। তিনি একাধারে কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

কবিতা:

‘সোনার তরী’, ‘চৈতালি’, ‘চিত্রা’, ‘গীতাঞ্জলি’, ‘গীতিমাল্য’, ‘বলাকা’, ‘শেষ লেখা’ ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের গভীরতা, প্রকৃতিপ্রেম, আধ্যাত্মিকতা এবং মানবিক অনুভবের পরিচয় মেলে। ১৯১৩ সালে ‘গীতাঞ্জলি’র জন্য তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন যা বাংলা ও উপমহাদেশের সাহিত্যে এক ঐতিহাসিক অর্জন।

ছোটগল্প: ‘কাবুলিওয়ালা’, ‘পোস্টমাস্টার’, ‘দেনা-পাওনা’, ‘হেমন্তী’, ‘মুসলমানির গল্প’ প্রভৃতি ছোটগল্পে সাধারণ মানুষের জীবনের অন্তরকথা, সমাজব্যবস্থার অসঙ্গতি এবং গভীর মনস্তত্ত্ব তুলে ধরেছেন।

উপন্যাস: ‘চোখের বালি’, ‘নৌকাডুবি’, ‘ঘরে বাইরে’, ‘গোরা’, ‘শেষের কবিতা’, ‘যোগাযোগ’ ইত্যাদি উপন্যাসে সমাজ, রাজনীতি, নারীর অবস্থান, আত্মঅন্বেষণ ও দেশপ্রেম বিষয়ক গভীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে।

সংগীত ও চিত্রকলা

রবীন্দ্রনাথ প্রায় ২২০০-এর অধিক গান রচনা করেছেন, যা ‘রবীন্দ্রসংগীত’ নামে সমাদৃত। এই গানগুলোতে প্রেম, প্রকৃতি, দেশপ্রেম, ভগবান ও মানবতার মিলন ঘটে। তাঁর লেখা ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত।

চিত্রশিল্পেও তিনি ছিলেন অনন্য। অবসরের সময় শুরু করা এই অনুশীলন একসময় পরিণত হয় এক স্বকীয় শিল্পধারায়, যেখানে বিমূর্ততা ও প্রতীকবাদ ছিল লক্ষণীয়।

শিক্ষাচিন্তা ও বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে জীবনের অঙ্গ বলে মনে করতেন। ১৯০১ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম’ প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। তাঁর শিক্ষাদর্শ ছিল প্রকৃতিনির্ভর, শিল্পসংশ্লিষ্ট ও মুক্তচিন্তাধর্মী।

গ্রামীণ সমাজ উন্নয়ন ও কৃষি সংস্কার

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জমিদার, কিন্তু শাসক নন বরং একজন পল্লি সমাজ সংগঠক। রাজশাহীর পতিসর ও কুষ্টিয়ার শিলাইদহে কৃষি ও সমাজ উন্নয়নে তিনি বিপ্লব ঘটান।

কূপ খনন, পুকুর সংস্কার,দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র ও বিদ্যালয় স্থাপন, যান্ত্রিক চাষাবাদ, উন্নত বীজ, জৈব সার ব্যবহার, সমবায় ব্যবস্থা ও ক্ষুদ্রঋণ চালু, রাস্তা নির্মাণ ও বৃক্ষরোপণ, কৃষক কল্যাণে নোবেল পুরস্কারের অর্থ বিনিয়োগ এসব কর্মকাণ্ড আজও গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

জাতীয়তাবাদ ও প্রতিবাদ

রবীন্দ্রনাথ সরাসরি রাজনীতিতে যুক্ত না থাকলেও জাতীয়তা ও মানবতা নিয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট ও দৃঢ়। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া ‘নাইট’ উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর ‘জাতীয়তাবাদ’ ও ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে উপনিবেশবাদবিরোধী দার্শনিক দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়।

২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে (৭ আগস্ট ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোকগমন করেন। কিন্তু তিনি আজও জীবন্ত—তাঁর কবিতায়, গানে, শিক্ষাদর্শে, মানবতাবাদে ও সমাজভাবনায়। তিনি আমাদের শিখিয়ে গেছেন—সৌন্দর্য, প্রেম ও মানবিকতা ছাড়া জীবনের কোনো প্রকৃত মূল্য নেই।

তাঁর মৃত্যুবাষির্কীতে আমাদের অঙ্গীকার হোক তাঁর সৃষ্টি ও দর্শনের আলোকে নিজেদের আলোকিত করি, সমাজকে করি মানবিক ও উন্নয়নমুখী।

“জীবন-পথে জীবন-যাত্রার

হোক না সে কঠিন, হোক না সে কঠোর,

তবু থাকুক সৌন্দর্য, থাকুক প্রেম

থাকুক মানুষ হয়ে ওঠার স্পৃহা।’

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর