মোহীত উল আলম »

কানাডায় পড়াশোনার সূত্রে এবং যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের সূত্রে গেলে আমার সবসময় এ প্রশ্ন মনে জেগেছে যে ১৪৯২ সালে কলম্বাস ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে অবতরণের পর থেকে শ্বেতাঙ্গ ইউরোপিয়ানরা প্রথমদিকে অভিযাত্রিক হিসেবে এবং পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক হিসেবে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাকে চুষে খেয়ে ফেলেছে গত পাঁচশ বছরে। অথচ আগের ভারতবর্ষ সে জায়গায় বসে বসে আঙ্গুল চুষেছে কেবল। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের অভিযানের প্রতি এই অনাগ্রহ এবং ঘরকুণো হয়ে থাকার অভ্যাস একটি জাতীয় মানসিকতা।

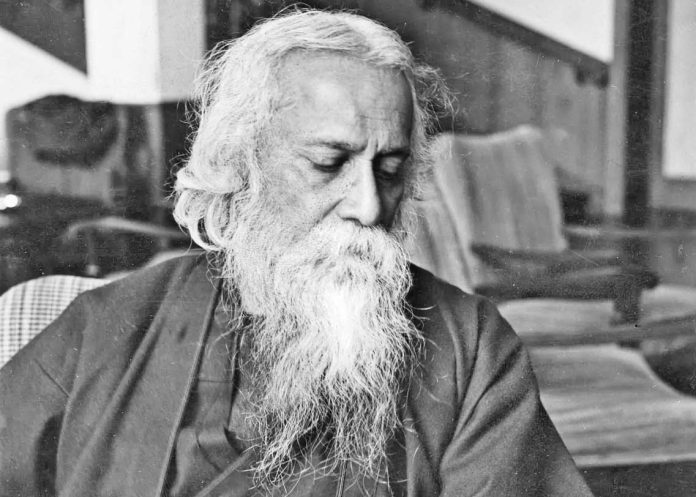

এইরকম যখন ভাবছিলাম, তার একটা উত্তরও মনে মনে খুঁজছিলাম। হঠাৎ সেরিন্ডিপিটির মতো উত্তরটা পেয়ে গেলাম খোদ রবীন্দ্রনাথের একটি রচনায়। আগামী ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের ৮৪তম মৃত্যুবার্ষিকী। সে কারণে তাঁকে একটু পড়ার ইচ্ছা হলো। পেয়ে গেলাম এই লেখাটি।

রবীন্দ্র রচনাবলীর ৫ম খন্ডের ৫৯০ পৃষ্ঠায় “মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস” শীর্ষক একটি পুস্তক সমালোচনা দেখে উৎসুক হয়ে পড়লাম। প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থে অর্ন্তভুক্ত। এটি তিনি ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত, প্রথম খন্ড বইটির সমালোচনা হিসেবে লিখেছেন। কিন্তু বইটির প্রণেতার নাম দেখে চমকে উঠলাম। শ্রীআবদুল করিম বি.এ। প্রথমে ভেবেছিলাম, আমাদের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এবং চবির ৫ম উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল করিম কিনা! কিন্তু প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৩০৫ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৯৮ সাল। করিম স্যারের জন্ম ১৯২৮। কাজেই এটি অন্য আবদুল করিম।

কিন্তু ছাপানো তিন পৃষ্ঠার কলেবরে কোথাও বইটির ওপর সরাসরি উল্লেখ নেই, নেই লেখকের কোন উল্লেখও। তা না থাকুক, কিন্তু মুসলমানদের ভারত বিজয়ের ওপর রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ একটি দ্বি-ভাঁজিক উপসংহার। তিনি খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের সাম্রাজ্য তাড়নার বিপরীতে বৈদিক ভারতবাসীদের প্রতিতুলনা করে বলেছেন যে আদিকাল থেকেই ভারতবাসীর মধ্যে উদগ্র ক্ষুধা ও লোভের অনুপস্থিতির কারণে তারা ক্রমশ শক্তিহীন একটি জাতিতে পরিণত হয়। একটি গাছের উপমা দিয়ে বলছেন, “গাছ যেমন সহস্র শিকড় দিয়া মাটি কামড়াইয়া থাকে এবং চারি দিক হইতে রস শুষিয়া টানে, যাহারা তেমনি আগ্রহে জগৎকে খুব শক্ত করিয়া না ধরিতে পারে জগৎও তাহাদিগকে ধরিয়া রাখে না।” (৫৯১)

মুসলমানদের সাম্রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য আলোচনা করার আগে সাম্রাজ্যের ধারণাটা কীভাবে উৎপত্তি লাভ করে, সে সম্পর্কে একটু খোঁজ নিই। অস্ট্রেলিয়ান অধ্যাপক এবং শেক্সপিয়ার পন্ডিত জন গিলিজ ১৯৯৪ সালে শেক্সপিয়ার এ্যান্ড দ্য জিওগ্রাফি অব ডিফরেন্স শীর্ষক একটি গ্রন্থে বললেন যে প্রাচিন গ্রিস এবং প্রাচিন রোম তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করার আগে কল্পনায়, চিন্তায়, কাব্যে এবং সাহিত্যে এই ধারণা পোষণ করতো যে তাদের একটা ভৌগোলিক বিস্তার হওয়া দরকার। জন গিলিস বললেন প্রকৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পাবার আগে এই কাব্যিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পায়। এই কথাটি ইংরেজ সাম্রাজ্য সম্পর্কেও সত্য। রানি এলিজাবেথের দরবারে জন ডি নামক একজন অংকশাস্ত্রবিদ ও জ্যোর্তিবিজ্ঞানী ছিলেন যিনি ১৫৭৭ সালে রচিত তাঁর একটি প্রবন্ধে রানিকে পরামর্শ দেন যে “দিস ইংল্যান্ড মাস্ট বি এ্যান এম্পায়ার।” এই ইংল্যান্ডকে সাম্রাজ্য হতেই হবে। জন ডি’র প্রত্যয়কে গিলিজ বলছেন, কাব্যিক সাম্রাজ্য, যেটি বাস্তব সাম্রাজ্যে পরিণত হতে সময় নেয় নি।

জন ডি’র প্রত্যয়ের অন্য একটি নাম হতে পারে পররাজ্যের জন্য ক্ষুধা। এবং রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় দেখছি তিনি তাঁর বক্তব্যে পররাজের জন্য ক্ষুধাকে চিহ্নিত করেছেন যেটি ভারতে আক্রমণকারী মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে আছে, কিন্তু যেটি ধর্মীয় নিয়মনিষ্ঠতার কারণে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনুপস্থিত।

তিনি লিখছেন: “ভারতবর্ষের প্রতিবেশে বহুতর খন্ডবিচ্ছিন্ন জাতি মহাপুরুষ মহম্মদের প্রচন্ড আকর্ষণবলে একীভূত হইয়া মুসলমান-নামক এক বিরাট কলেবর ধারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল। . . . দেখিতে দেখিতে নানা শিখর হইতে ছুটিয়া আসিয়া তুষারশ্রুত বন্যা একবার একত্র স্ফীত হইয়া তাহার পরে উন্মত্ত সহস্র ধারায় জগতকে চতুর্দিকে আক্রমণ করিতে বাহির হইল।” (৫৯১)

বলাবাহুল্য, লক্ষ লক্ষ ভারতবর্ষীয় অধিবাসী বাইরে থেকে আগত এই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় এই ব্যাপক ধর্মান্তরিত হবার বিষয়টি এভাবে এসেছে যে জঙ্গম অভিযাত্রিকধর্মী ও সমতাভিত্তিক এই নতুন বিশ্বাসের প্রতি মানুষ সহজাতভাবে সাড়া দেয়।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, কিন্তু অন্যদিকে হিন্দুরা কী করলো। তারা অজর হয়ে বসে রইলো: “কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় নিরুৎসুক হিন্দুগণ মরিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। মুসলমানেরা যুদ্ধ করিয়াছে, আর হিন্দুরা দলে দলে আত্মহত্যা করিয়াছে। মুসলমানদের যুদ্ধের মধ্যে এক দিকে ধর্মোৎসাহ, অপর দিকে রাজ্য অথবা অর্থ-লোভ ছিল; কিন্তু হিন্দুরা চিতা জ্বালাইয়া স্ত্রীকন্যা ধ্বংস করিয়া আবালবৃদ্ধ মরিয়াছে, মরা উচিত বিবেচনা করিয়া; বাঁচা তাহাদের শিক্ষাবিরুদ্ধ সংস্কারবিরুদ্ধ বলিয়া। তাহাকে বীরত্ব বলিতে পার কিন্তু তাহাকে যুদ্ধ বলে না। তাহার মধ্যে উদ্দেশ্য অথবা রাষ্ট্রনীতি কিছুই ছিলনা।” (৫৯১)

আমরা এর সাথে যদি বখতেয়ার খিলজীর ১৭জন সৈন্য নিয়ে আক্রমণের ফলে বাংলার প্রতাপশালী রাজা লক্ষণ সেনের খিড়কিদুয়ার দিয়ে পলায়নের কাহিনিটা স্মরণে আনি তা হলে রবীন্দ্রনাথের বেদনার সূত্রটা উপলব্ধি করতে পারব। বা এ কথাও মনে করতে পারি যে ভারতবর্ষীয় সবচেয়ে যোদ্ধা জাতি রাজপুতেরা মুসলমান মোগল সৈন্যদের কাছে বারংবার পরাজিত হয়েছে। ইতিহাসের এই ধারাপাত রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করে ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখতে।

মুহম্মদ বিন কাশিম থেকে বখতিয়ার খিলজি হয়ে সম্রাট বাহাদুর শাহের পতন (১৮৫৭) পর্যন্ত মুসলমান শাসকেরা ভারতের নৃপতি ছিল প্রায় সাতশ বছর। এরপর আসলো ইংরেজ। এবং এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কার্ল মার্ক্সের মতো অণুধাবণ করলেন যে পুঁজির বিকাশের সঙ্গে সাম্রাজ্য বিস্তারের সম্পর্ক আছে।

তাই লিখছেন: “য়ুরোপীয় খৃস্টানজাতির মধ্যেও এই বিশ্বগ্রাসী প্রবৃত্তিক্ষুধা কিরূপ সাংঘাতিক তাহা সমুদ্রতীরের বিলুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় কৃষ্ণ ও রক্তকায় জাতিরা জানে।” রূপকথার রাক্ষসের মতো “ইহারা তেমনি কোথাও একটুকরা নতুন জমির সন্ধান পাইলেই দলে দলে চীৎকার করিয়া উঠে, ‘হাঁউ মাঁউ খাঁউ মাটির গন্ধ পাঁউ।‘”

রবীন্দ্রনাথ এটিও উপলব্ধি করছেন যে সাম্রাজ্য শুধু মাটি দখল, সম্পদ দখল, রাজ্য দখল নয়, এটি অযাচিত নরহত্যার ব্লুপ্রিন্ট। লিখছেন: “যে সকল জাতি বিশ্ববিজয়ী, যাহাদের অসন্তোষ এবং আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই, তাহাদের সভ্যতার নিম্নকক্ষে শৃঙ্খলবদ্ধ হিংস্রতা ও উচ্ছৃঙ্খল লোভের যে-একটা পশুশালা গুপ্ত রহিয়াছে মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাইলে কণ্টকিত হইতে হয়।” (৫৯২)

এই পশুশালার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করলেও, পরক্ষণে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি এপিফ্যানিক্যাল চৈতন্য আসে। চমৎকার উপলব্ধি হয় তাঁর। তিনি আত্ম-জিজ্ঞাসা করছেন: বুঝলাম, সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, মোহমুক্ত ও নির্লোভ থাকা জীবনের পরম আরাধ্য। কিন্তু এটি কি বিজয়ের পথ, নাকি পরাজয়ের পথ? তখন তাঁর মনে একটি দ্বন্দ্ব তৈরী হয়। নির্লোভ হবার পথ আসলে অনাসক্ত, অশক্ত ও দুর্বল হবার পথ: “যখন মুসলমানদের ইতিহাসে দেখি উদ্দাম প্রবৃত্তির উত্তেজনার সম্মুখে, ক্ষমতালাভ স্বার্থসাধন সিংহাসনপ্রাপ্তির নিকটে স্বাভাবিক স্নেহ দয়া ধর্ম সমস্তই তুচ্ছ হইয়া যায়; ভাই-ভাই, পিতাপুত্র, স্বামীস্ত্রী”র (৫৯২) মধ্যে বিরোধ বাঁধে, “যখন দেখিতে পাই পৃথিবীটাকে ভাঙিয়া-চুরিয়া নিজের কবলে পুরিবার জন্য সর্বপ্রকার বাধা অমান্য করিতে মানুষ প্রস্তুত, ক্লাইভ, হেস্টিংস তাহাদের নিকট মহাপুরুষ এবং সফলতালাভ রাজনীতির শেষ নীতি, তখন ভাবি শ্রেয়ের পথ কোন দিকে!”(৫৯২) তাঁর নতুন উপলব্ধি নিয়ে আরও স্পষ্টভাবে লিখছেন: “মনে সন্দেহ জাগে যে, পাপ-পুণ্যের ভালো-মন্দের এইরূপ উত্তুঙ্গ তরঙ্গিত অসাম্য শ্রেয়, না, অপাপের অমন্দের একটি নির্জীব সুবৃহৎ সমতল নিশ্চয়তা শ্রেয়।!” (৫৯৩) নিরেট নির্ঝঞ্ঝাট ভালো মানুষ শ্রেয়, নাকি আগ্রাসী চরিত্রের লোক ভালো!

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি বহুল প্রচলিত কবিতা “মুক্তি”-তে ঘোষণা দিয়েছিলেন, “বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়,” কিংবা “ইন্দ্রিয়ের দ্বার / রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার”। বা “জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।”

এই নিবিড় জীবনসম্পৃক্তি তিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যেও লক্ষ করলেন। রবীন্দ্রনাথের চোখে ভারতবর্ষ মোটেও একটি অভিযাত্রিক দেশ নয়। ঠিক সেরকম উদ্যম বা মনোবাঞ্ছা ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে নেই। কারণ ঐতিহাসিকভাবে বিদেশী শক্তির পদানত থাকতে থাকতে উদ্যমশক্তির অভাব পড়ে গেছে। বলছেন, “শেষের দিকেই আমাদের অন্তরের আকর্ষণ” (৫৯৩)। ‘শেষের দিকে’র অর্থ মৃত্যুর দিকে, কিংবা বৈরাগ্যের দিকে: “কারণ, বিরাট সংগ্রামের উপযোগী বল আমরা অন্ত:করণের মধ্যে অনুভব করি না, ধর্ম এবং অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই সব-কটাকে একত্র চালনা করিবার মতো উদ্যম আমাদের নাই, আমরা সর্বপ্রকার দুরন্ত চেষ্টাকে নিবৃত করিয়া সম্পূর্ণ শান্তিলাভ করিবার প্রয়াসী।” (৫৯৩)

তারপর বলছেন মোক্ষম কথাটি। সেটি কী? যদি শাস্ত্র মানবজীবনকে উপায় দিতে না পারে, তা হলে যারা বিজয়ী শক্তি তাদেরকে পরাজিত করা নো হোক, অন্তত ঠ্যাকা দেবার শক্তিতো অর্জন করা উচিত। নিরামিষাসী খাদ্যাভ্যাসকে অনেকটা বিদ্রূপ করতে তিনি উৎসাহিত হন: “কিন্তু শাস্ত্রে যখন ভারতবর্ষকে দুর্গপ্রাচীরের মতো রক্ষা করিতে পারে না, পরজাতির সংঘাত যখন অনিবার্য, যখন লোভের নিকট হইতে স্বার্থরক্ষা এবং হিংসার নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে আমরা বাধ্য, তখন মানবের মধ্যে যে-দানবটা আছে, সেটাকে সকাল সন্ধ্যায় আমিষ খাওয়াইয়া কিছু না হোক দ্বারের বাহিরেও প্রহরীর মতো বসাইয়া রাখা সংগত। তাহাতে আর কিছু না হউক, বলশালী লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।” (৫৯৩)

রবীন্দ্রনাথ কখনও বলছেন না যে ভালোর চেয়ে মন্দ ভালো, কিন্তু বলছেন যে পরাজিতের সৌম্যকান্তি রূপের চেয়ে বিজয়ীর কদাকার চেহারা ভালো।

মুসলমানদের প্রায় সাতশ বছর ভারতবর্ষকে অধীনস্ত করে রাখার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেলেন যে সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতা অতটা নেতিবাচক নয় যতটা চাউর করা হয়।

হাতির মতো একটা দেশ ভারতবর্ষকে মশার মতো একটি দেশ ইংল্যান্ড প্রায় দুইশত বছর পদানত করে রেখেছিল প্রথমত কাব্যিক সাম্রাজ্য নিয়ে চিন্তা করায়।

বাংলাদেশেরও কাব্যিক সাম্রাজ্য কনসিভ করার সময় এসেছে। রবীন্দ্রনাথের লেখার ইংগিত অনেকটা তাই-ই।