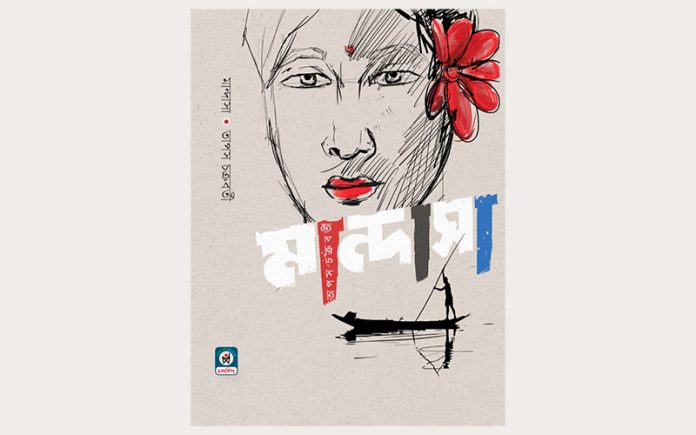

শাহিদ হাসান »

‘মান্দাসা’ উপন্যাসের আলোকে বলা যায়, মান্দাসার জেলে সম্প্রদায়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। পরিবর্তন না ঘটার পেছনে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি যতটা দায়ী, তার চেয়ে বেশি দায়ী এ সমাজের উঁচু বা কর্তৃত্ববাদী শ্রেণি। জেলে সম্প্রদায়কে অভাবগ্রস্ত এবং সমাজে বৈষম্য সৃষ্টিতে এ শ্রেণি কালে কালে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। তারা সুকৌশলে নিজেদেরকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে ঔপনিবেশিক, নয়া ঔপনিবেশিক বা সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় শোষণ প্রক্রিয়াটি সক্রিয় রেখেছে। ইতিহাসের আলোকে জানা যায়, এদেশে মুসলিম পির-দরবেশ ও শাসকরা আসার পর নির্যাতিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা নির্যাতনকারী উঁচুবর্ণের হিন্দুদের কাছ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এ সূত্রে ‘মান্দাসা’য় মুসলিম সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে বলে ধরে নেয়া যায়।

প্রকৃতিবাদী দার্শনিকরা মনে করেন ‘প্রকৃতির রাজ্যে সবার অধিকার সমান।’ সাম্যবাদী এ চেতনা ‘মান্দাসা’য় কখনো ছিলো না। কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় এ উপন্যাসে কর্তৃত্ববাদী ডিসকোর্স বা বয়ান এবং পাল্টা ডিসকোর্স বা বয়ান সৃষ্টি হয়েছে। কর্তৃত্ববাদী ডিসকোর্সের নেতৃত্বে জব্বার আলি ও তার সহযোগীবৃন্দ। পাল্টা ডিসকোর্স বা বয়ানে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়েছে শঙ্খনদীর জেলে সম্প্রদায় ও গ্রামের মানুষ। তাদের নেতা নবীন মাস্টার। কর্তৃত্ববাদী জব্বার আলি’র মানসিকতায় প্রকাশ পায় সাবেক পাকিস্তানি শাসনে ফিরে যাওয়া এবং ধর্মের দোহাই দিয়ে ‘মান্দাসা’র নাম পরিবর্তন করে ‘নছিমুন নগর’ নামকরণের চেষ্টা অব্যাহত। এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিককালে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বে নবতর সংস্করণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত অঞ্চল সংঘাতের দিকে যায় এবং রক্তপাতে মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে। শঙ্খনদীর তীর ঘিরে ‘মান্দাসা’ নামটি আদিকাল থেকে উচ্চারিত হয়ে আসছে। এ নামটি মুছে দিলে মান্দাসা’র জেলে সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ধর্মবিশ^াস ধীরে ধীরে মুছে যাবে। আর যেদিন থেকে ‘নছিমুন নগর’ নামকরণ হবে সেদিন থেকে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হবে। এ খণ্ডিত ইতিহাস মানতে চায় না নবীন মাস্টার ও তার পক্ষ। এতে আমরা দেখতে পাই স্বাধীনতার পর বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্বে জাতিকে দ্বি-খণ্ডিত করার ভয়ংকর দৃশ্য।

‘মান্দাসা’ উপন্যাস রচিত হয়েছে জনভাষায় বা মুখের ভাষায়। এটাকে কমেনিকেটিভ ভাষা বা গণসংযোগমূলক ভাষা বলা হয়। মূলত এ সহজ-সরল জনভাষায় উপন্যাস পাঠ করতে পাঠকের কোনো অসুবিধা হয় না। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট জনভাষার বিস্তার স্বাভাবিক বলে এর প্রাণ এবং চালিকাশক্তি অফুরন্ত। ‘মান্দাসা’ উপন্যাস দীর্ঘ বাক্যে রচিত নয়, ছোট ও মাঝারি দৈর্ঘ্যের বাক্যে রচিত। দীর্ঘ বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশিত বিষয় পাঠক মনে রাখতে পারে না। পরবর্তী বাক্য পাঠের পর আবার আগের বাক্যের বিষয় মনে রাখার জন্য পাঠককে পড়তে হয়Ñ এতে পাঠক বিরক্ত হয়ে পাঠ বিমুখ হয়। ‘মান্দাসা’উপন্যাসে দীর্ঘ বাক্য রচনা থেকে ঔপন্যাসিক বিরত ছিলেন।

তাপস চক্রবর্তীর জনভাষায় রচিত ‘মান্দাসা’ উপন্যাসটি পাঠ শেষে মনে পড়ে যায় আমেরিকান ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের ‘দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্যা সী’ উপন্যাসের সহজ-সরল জনভাষার ব্যবহার। এ ছাড়াও উপনিবেশ, নয়া উপনিবেশ বা সাম্রাজ্যবাদী ডিসকোর্স বা বয়ানের বিরুদ্ধে পাল্টা ডিসকোর্স বা বয়ান সৃষ্টি করে উপন্যাসটি দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে উক্ত অপচক্রকে ভয়ংকর হাঙ্গরের প্রতীক হিশেবে উপন্যাসে উপস্থাপন করে সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা শোষিত দরিদ্র জেলে সান্তিয়াগোর মুখোমুখি দাঁড় করালেন।

ঔপন্যাসিক তাপস চক্রবর্তী ‘মান্দাস’ উপন্যাসে এ অঞ্চলের ইতিহাস, ঐতিহ্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি এবং জীবনব্যবস্থা থেকে উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ করে সাম্প্রতিকালে দেশি ও বৈশি^ক অপচক্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। এছাড়াও ঔপন্যাসিক তাপস চক্রবর্তী ‘মান্দাস’ উপন্যাসে চট্টগ্রামের জনপদের আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ ব্যবহার করেছেন। আঞ্চলিক সংলাপ ব্যবহারে চরিত্র বিন্যাসে কোনো কৃত্রিমতা ছিলো না। তাদের সংলাপ উচ্চারণের মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে শ্রেণি চরিত্র নির্ণীত হয়েছে।

‘মান্দাস’ উপন্যাসে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে মাওলানা চরিত্র। ‘মান্দাসা’য় এই প্রথম মাওলানাকে ইতিবাচক চরিত্রে দুই সম্প্রদায়ের সমন্বয়ক হিশেবে দেখা যায়। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ^াসী উক্ত মাওলানা। স্বাধীনতার পর থেকে মাওলানা বা হুজুরদের গল্প, উপন্যাস, নাটক ও সিনেমায় নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে আসছে লেখকরা। মাওলানাকে ইতিবাচক চরিত্রে উপস্থাপন উপন্যাসে নতুন মাত্র যুক্ত হয়েছে এবং মাওলানাদের প্রথাগত উপস্থাপনা থেকে বেরিয়ে এসেছেন ঔপন্যাসিক তাপস চক্রবর্তী। এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত যে, মাওলানারা এ সমাজ সম্মানিত ব্যক্তি। শহরে, নগরে, বন্দরে, গ্রামে ও গঞ্জে সাধারণ মানুষের কাছে এদের আলাদা কদর। এ বিষয়টি সামনে রেখে ঔপন্যাসিক জনাভিজ্ঞতার আলোকে ইতিবাচক চরিত্রে চিত্রিত করেছেন।

উল্লেখিত উপন্যাসে অনেক চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। এতে নারী চরিত্রও কম নয়। এ উপন্যাসে মন্দাকিনী গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। মন্দাকিনী নবীন মাস্টারে ছাত্রী। নবীন মাস্টার তার অগ্রগামী বা সংস্কারবাদী চিন্তা দ্বারায় প্রভাবিত করেছে কিশোরী ছাত্রী মন্দাকিনীকে দিনের পর দিন। এতে তার চিন্তা-ভাবনা উল্লেখিত জনপদের মানুষের প্রচলিত চিন্তা-ভাবনা থেকে সমূলে আলাদা হয়ে গেছে। এ জন্য মন্দাকিনী প্রাচীনপন্থি বড়দের কাছ থেকে বকা খেতো এবং মৃদু শাস্তিও পেতো। বকা এবং শাস্তি পাবার পরও সে দমে যাইনি। নিজস্ব মননে জীবনাভিজ্ঞতার কথা বারবার বলে গেছে। বিভিন্ন দিক থেকে প্রান্তিক শ্রেণির এ চরিত্রটি ভাববার যথেষ্ট উপাদান ও উপকরণ রয়েছে। উপন্যাসের একপর্যায়ে মন্দাকিনী মারা যায়। মারা যাবার পরও তাকে নিয়ে উপন্যাসে বিভিন্নজনের মুখে আলোচনা অব্যাহত থাকে।

এ উপন্যাস নায়ক প্রধান নয়। সামন্তযুগে নায়ককে প্রধান করে অনেক উপন্যাস রচিত হয়েছে। হালে আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার অনেক উপন্যাসে যূথবদ্ধ শক্তির বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। সামন্তযুগে দৈহিক শক্তিকে প্রধান হিশেবে দেখা হতো বলে তার ভাব ধারায় নায়ক প্রধান উপন্যাস রচিত হতো। সামন্তযুগ অনেক আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ‘মান্দাসা’ উপন্যাস একালে রচিত বলে সামন্তযুগের উপন্যাসের মতো নায়ক প্রধান নয়। ‘মান্দাসা’র চরিত্রগুলো যূথবদ্ধভাবে কর্মের দিকে ধাবিত হয়। কার্ল মার্কসের সামষ্টিক চেতনা থেকে এ ধারণা গ্রহণ করেছেন ঔপন্যাসিক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় চিত্রশিল্পী এস. এম. সুলতানের কৃষাণ-কৃষাণীর চিত্রগুলো। তাঁর চিত্রকলায় কৃষাণ-কৃষাণীরা যৌথভাবে কৃষিকর্মসহ অন্যান্য কাজগুলো সম্পাদন করছে। এখানে প্রধান করে কোনো চরিত্র সুলতান দর্শকের সামনে উপস্থাপন করেননি। ‘মান্দাসা’ উপন্যাসেও এককভাবে কোনো চরিত্র নির্মাণ করেননি বলে এতে ঔপন্যাসিক সময় সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন।

সর্বশেষে আলোচ্য উপন্যাসে রক্তপাতময় সংঘাতে নবীন মাস্টার মারা যায়। বেঁচে থাকে জব্বার আলি। জব্বার আলির বেঁচে থাকার মধ্য দিয়ে এ সমাজে দলীয় রাজনীতির ছায়াতলে ঔপনিবেশিক, নয়া ঔপনিবেশিক অথবা সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ায় শোষণ ও অপশাসন চলমান থাকবে এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনায় গড়া মান্দাসা জনপদে সময়ে সময়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বলি হবে সাধারণ মানুষ।