অমল বড়ুয়া »

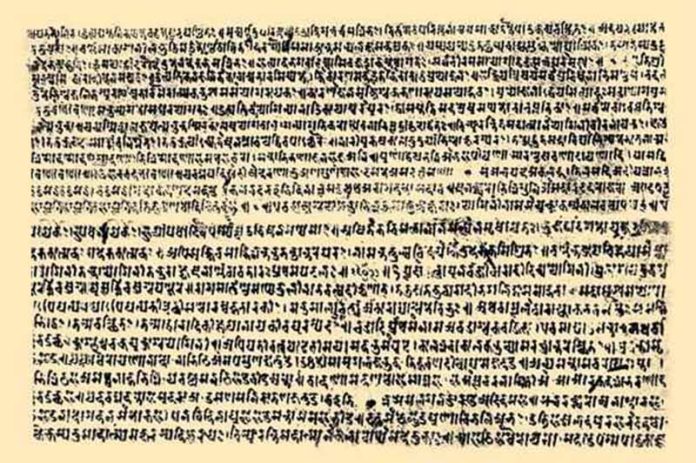

চর্যাসংগীত

চর্যাপদের ভাষা প্রতীকী প্রকৃতির। তাই অনেক ক্ষেত্রে কোনো শব্দের আভিধানিক অর্থের কোনো মানে হয় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি ছিল অপ্রশিক্ষিতদের কাছ থেকে পবিত্র জ্ঞান গোপন করার জন্য; অন্যরা মনে করে, এটি ধর্মীয় নিপীড়ন এড়াতে করা হয়েছে। চর্যার পদগুলি প্রধানত পয়ার ও ত্রিপদী পদে রচিত। এতে মাত্রাছন্দের প্রভাবও দেখা যায়। ১৬ মাত্রার পাদাকুলক ছন্দের ব্যবহারই এখানে বেশি। তবে সর্বত্র নির্দিষ্ট মাত্রারীতি দেখা যায়নি। চর্যাপদ একাধিক চরণবিশিষ্ট, অন্ত্যমিলযুক্ত ও গীতিধর্মী। চর্যার গীতিকবিতাগুলিই পরবর্তী বাংলা কাব্যসঙ্গীতের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে আদর্শ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে চর্যার কবিরা যে তাঁদের ধর্মদর্শন ও সাধনপদ্ধতি রূপকের আড়ালে ব্যক্ত করে গান বেঁধেছিলেন, পরবর্তীকালের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাধককবিরা সেই আদর্শেই তাঁদের স্ব-স্ব ধর্মীয় সাধনসঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্ত হন। বৈষ্ণব পদাবলি, বাউল গান, সুফি মুর্শিদি গান, নাথপন্থী দেহযোগী গান বা শাক্তপদাবলি- সবই চর্যাসংগীতের উত্তরসুরী।’ এই চর্যাপদ থেকেই বাংলা সাধন-সঙ্গীতের উৎপত্তি। সঙ্গীত হলো ভক্তি-অর্চনার প্রতীক। কীর্তি, যশ ও শ্রদ্ধা-ভক্তিপ্রকাশে সঙ্গীতের কদর সেই প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। ‘বৌদ্ধধর্মের প্রতিস্থাপনের সময় থেকেই বৌদ্ধ ধর্মীয় সংগীতের উদ্ভব বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। বৌদ্ধধর্মীয় সংগীত মূলত বৌদ্ধশিক্ষা ও দর্শন- এই প্রধান দুটি অবলম্বনের ওপর দণ্ডায়মান। এই বিশেষ সংগীত ভারতীয় দর্শনের প্রবহমান ধারার মধ্যে নব্য গবেষণা, নব্য আলোচনার ধারার সৃষ্টি করেছিল।’ বৌদ্ধমন্ত্র, বৌদ্ধ পুঁথি অবলম্বিত এই বিশেষ ‘শাস্ত্রীয়’ সংগীত বৌদ্ধদর্শনকে সমগ্র পৃথিবীর কাছে এক অনন্যসাধারণ রূপদান করে। বৌদ্ধকলা, ধর্ম ও দর্শনের এটি এক অসাধারণ মেলবন্ধন।’ ‘প্রাচীনযুগ থেকে আধুনিক যুগধারায় যা আজও এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। খ্রিস্টপূর্ব ৪৭৮ অব্দ থেকেই বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধসংগীতের বিকাশ। এই সংগীত বৌদ্ধদর্শন অনুপ্রাণিত এবং বৌদ্ধ শিল্পকলার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ‘বৌদ্ধধর্মে তার সাংগীতিক ভাবধারা, মতানুসারে শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্করের মাধ্যমে বিকশিত হয়। প্রথম প্রথম এটি বৌদ্ধ সংঘ বা মঠগুলিতে গাওয়া হতো। বৌদ্ধ ধর্মীয় সংগীত গাওয়া হতো পালি-সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় জাতক ও ত্রিপিটক-এর নির্বাচিত অংশ নিয়ে। বৌদ্ধভিক্ষুরাই মূলত এই গানগুলি গাইতেন বা প্রাচীন তারের যন্ত্রে তা বাজাতেন।’ ‘যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনভজনের যে কথা বাংলাভাষার আদিনিদর্শন হিসেবে গৃহিত হয়, সেই বৌদ্ধগান বা চর্যাপদ কেবলমাত্র নিরস কিংবা গুহ্য তত্ত্বকথা নয়, তা সাহিত্য হিসেবেও স্বীকৃতি লাভ করেছে; কারণ, সাহিত্যের যা লক্ষ্য অর্থাৎ জীবনরস, তা থেকে এটা বঞ্চিত নয়। বাংলা সহজিয়া, বাউল, দেহতত্ত্বের গান কেবলমাত্র তত্ত্বকথা নয়, তা সরস জীবনধমী সঙ্গীত। এই ধারা বাঙালী সংস্কৃতির জীবনের আদি-অন্ত প্রসারিত হয়ে আছে।’ আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অবশ্য বলেছেন- ‘চর্যাগীতিগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া মতের বাঙলা গান।’ ‘সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের গান ও দোহার মধ্যে কোন নতুন জীবদর্শন বা দর্শন সৃষ্টি করেনি। বহু শতাব্দী পূর্বে যার উদ্ভব হয়েছিল, দীর্ঘদিন যা পৃথিবীর দুঃখ তাড়িত মুমুক্ষু মানুষকে মুক্তিমার্গ প্রদর্শন করেছে সেই আদর্শ ও দর্শনই কাল-প্রবাহে বিবর্তিত হয়ে তাঁদের সাধনতত্ত্বে ও দার্শনিক চিন্তায় অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। সুতরাং চর্যাপদের কবিগণকে বৌদ্ধবিহার নিবাসী ভিক্ষুগণের উত্তর-সাধক বলা যেতে পারে। নির্বাণ ও মহাসুখবাদ, শূন্যতত্ত্ব ও করুণা এবং মধ্যপন্থা প্রভৃতি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সিদ্ধাচার্যগণ স্থানে স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধদর্শনের প্রতিধ্বনি করেছেন, আবার কখনও কখনও প্রাচীন বৌদ্ধদর্শন ও নবীন মহাযান বৌদ্ধদর্শনের সমন্বয় সাধন করেছেন।’ বৌদ্ধধর্মে সঙ্গীত-চর্চা নিষিদ্ধ ছিল না। বৌদ্ধধর্মগুরুরা গানের মধ্য দিয়ে ভক্তি প্রকাশের চেয়ে ধ্যান ও জ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে নির্বাণলাভের চেষ্টায় নিমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। বৌদ্ধসাধকরা গান রচনা করেছিলেন ধর্মের প্রচার প্রসারের জন্য।

চর্যা ও বৌদ্ধধর্ম

বঙ্গদেশে বৌদ্ধগান রচিত হয়েছিল ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে ভিতরে। সহজিয়া মতাদর্শে রচিত এই গানগুলো ছিল অনিবদ্ধ প্রবন্ধ গান। এই গানগুলোতে রাগের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তালের পরিচয় নেই। বাংলার বাইর রয়েছে তিব্বতী ভাষায় বৌদ্ধগানের বিশাল ভাণ্ডার। ‘সহজযানপন্থী সিদ্ধাচার্যগণ চর্যা, দোঁহাকোষ, ছড়া নামক কাব্যে অপভ্রংশ মিশ্রিত ভাষায় সাধনমার্গের কথা প্রচার করে গেছেন; বিশেষ করে চর্যাপদ। চর্যাপদগুলোকে সাধনার লক্ষ্যে উৎসাহব্যঞ্জক ও প্রেরণা উদ্দীপক সাধনগীতিরূপে অভিহিত করতে পারি। যেহেতু এগুলোর মধ্যে সাধনা-পদ্ধতি, অনুশীলনের নিয়মনীতি নামে কোনরূপ বিধানের উল্লেখ নাই। প্রত্যেক চর্যায় ভণিতা এবং গুরুবাদের কথা আছে যে, গুরুর কাছে কিভাবে সাধনায় ব্রত গ্রহণ ও উদযাপন করতে হবে- ‘জিজ্ঞাস করে জেন নাও।’ অবশ্য গুরুর উপদেশ, নির্দেশ আজ নতুন কথা নয়। গুরু ছাড়া আধ্যাত্মিকসাধনায় অগ্রসর হওয়া সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। বিপদসংকুল। এরূপ সাবধান বাণী সবক্ষেত্রেই উদ্ধৃত আছে।’ চর্যাগীতিতে যে ধর্মসাধনার ইঙ্গিত আছে তা প্রধানত এই সহজযান বৌদ্ধধর্মের। এই ধর্মসাধনাকে ‘সহজ’ নামে অভিহিত করার দ্বিবিধ সার্থকতা আছে,- প্রথমতঃ এই ধর্মসাধনার সাধ্যও সহজ, দ্বিতীয়তঃ সাধনাপদ্ধতিও সহজ। একদিকে সাধনার মাধ্যমে তাঁরা যা পেতে চান তাও সহজানন্দ, অন্যদিকে তাঁদের সাধন পদ্ধতিও বক্র নয়, সহজ (জন্মের সহিত জাত) দেহ। সাধারণভাবে অন্যান্য সাধকেরা যখন দেহের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলো রোধ করে ধ্যান, সমাধি, জপ-তপ শাস্ত্রপাঠের মাধ্যমে মুক্তির সন্ধান করেন তখন তাঁর সহজ দেহের সহজ প্রবৃত্তিগুলো উপেক্ষা করে বক্রপথে বিচরণ করেন। চর্যাগীতিতে অন্যান্য ধর্মের এই বক্রগামিতার বিরুদ্ধে প্রবলভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছে।’ ‘মূলতঃ চর্যাপদগুলো সহজযানপন্থী বৌদ্ধসাধকদের সাধনাপদ্ধতিমূলক প্রেরণা-উদ্দীপক গান। এগুলো এককভাবে কিংবা সম্মিলিতভাবে সংকীর্তনের আকারে সর্বসাধারণ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে গীত হয়। এগুলো পালি, সংস্কৃত, হিন্দি, বাংলা, উড়িয়া, অসমীয়া, মৈথলী, শৌরসেনী প্রভৃতি সর্বভারতীয় প্রচলিত গ্রাম্য ভাষারই সংমিশ্রিত পদে রচিত। চর্যাপদের বিষয়বস্তু হচ্ছে- তাত্ত্বিক, আধ্যাত্মিক, দার্শনিক; কিন্তু পদাবলী বা ভাষার মধ্যে রহস্যোদ্দীপক সর্বত্র তমরস আছে।’ চর্যার চরণে চরণে নিহিত রয়েছে বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ-তত্ত্বের গূঢ়-রহস্য, নিপুণ সাধনাপদ্ধতি, নির্মোহ জীবনযাপনের মাধ্যমে প্রজ্ঞা অর্জনের সুক্ষè পথনির্দেশনা ও পরর্মার্থিক উৎকর্ষতার সুগভীর উপদেশ। চর্যাকারদের এই নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ বিভিন্ন যুক্তি-উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে সাংকেতিক শব্দ ও ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। তাই সাধারণ থেকে অনেক বিদগ্ধজন এই শব্দগত তত্ত্বের মূলভাবার্থ অনুসন্ধান করেও উদ্ধার করতে পারেননি। আর এই অপরাগতার দুর্বলতাকে ঢাকতে কিংবা নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করতে গিয়ে তাঁদের কেউ কেউ চর্যার রচয়িতা সিদ্ধাচার্যদের চরিত্র হননেও পিছপা হননি। এই বিষয়টি অবশ্য তাঁদের বোধ ও বোধির অপরিপক্কতা ও জ্ঞানের দেউলিয়াত্বেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। এক্ষেত্রে কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যধর্মের উপর নিজের অজ্ঞতাপ্রসূত ক্ষোভ ঝেড়ে আত্মজিঘাংসার পরিচয় দিয়েছেন। ‘যদি এক ধর্মের লোক অন্যধর্মের গবেষণায় ব্যাপৃত হন তবে তাঁকে বক্ষ্যমান ধর্মের নীতি আদর্শমূলক সম্যক দৃষ্টি, সহানুভুতি, সহিষ্ণুতা ও নির্দোষ সারল্য অন্তরে রেখেই গবেষণায় প্রবৃত্ত হতে হয়। তাহলে আদর্শের স্বরূপ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন সম্ভব। আর যদি সংস্কারমুক্ত না হয়ে নিজ ধর্মাদর্শের ভাব অন্তরে গুমরিত রেখে ভিন্ন মতাদর্শের গবেষণায় আত্ম-নিয়োগ করেন, তবে তাতে কিছু না কিছু হেরফের থাকেই। কিছুতেই প্রকৃত তত্ত্ব-তথ্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন সম্ভবপর হয় না।’

চর্যাপদ যে বৌদ্ধসাধনা তত্ত্বের গূঢ়-রহস্যকে ধারণ ও বহন করছে, সেই বিষয়ে সরল স্বীকারোক্তি করে শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় বৌদ্ধগান ও দোঁহার মুখবন্ধে বলেছিলেন- ‘এই সকল উচ্চ অঙ্গের ধর্মকথার ভিতরে একটা অন্যভাবের কথাও আছে। সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়। যাঁরা সাধন-ভজন করেন, তাঁরাই সেই কথা বুঝবেন, আমাদের বুঝে কাজ নাই। আমরা সাহিত্যের কথা বলতে এসেছি, সাহিত্যের কথাই বলব।’ ‘চর্যাগান সম্পর্কে ‘সাহিত্যের কথা বলতে গেলে’ ‘অন্যভাবের’ ‘ধর্মকথা’ একেবারে বাদ দিলে চলে না, কেন না এই গানগুলির নিছক সাহিত্য-মূল্য খুবই কম, ধর্ম-মূল্যই প্রধান। তাই চর্যাগানের সাহিত্যমূল্য বিচারে এর ধর্মতত্ত্বের পর্যালোচনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।’ ‘চর্যাগীতিকার প্রত্যেক চর্যায় বুদ্ধের বিরাগধর্মের আদিরূপের সুক্ষè আভাস আছে। নীতি আদর্শ প্রচ্ছন্ন। দু’তিন অক্ষরযুক্ত দার্শনিক আধ্যাত্মিক শব্দালঙ্কারে সমগ্র চর্যা ভরপুর।’ ‘সাধারণভাবে অনেকে মনে করতেন, মৌলিক বৌদ্ধধর্ম তথা হীনযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাব চর্যায় কিছুই নাই; কারণ, পূর্ব-ভারত অঞ্চলে সেই যুগে এর বিশেষ কোনো প্রভাব ছিল না। তবে মৌলিক বৌদ্ধধর্ম বা হীনযান বৌদ্ধধর্মের উপাদানও এতে নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। মহাযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উপাদান বরং এদের মধ্যে সে তুলনায় নিতান্তই উপেক্ষণীয়। মহাযানসম্প্রদায় তান্ত্রিকসাধনার যে পথটি ধরেছিল, সহজিয়া বৌদ্ধগণ সেই পথ ধরে চলেনি। বরং সহজিয়ারা প্রচার করেছিল- ‘মন্ত্রেই বা কি, তন্ত্রেই বা কি, ধ্যান ব্যাখ্যানেই বা কি।’ দেখা যায় যে, বৌদ্ধগান বা চর্যাপদগুলি তন্ত্রাচারকে স্বীকার করেনি; তাই তাদেরকে তান্ত্রিক বৌদ্ধ বলা সঙ্গত নয় না। যদিও নৈরাত্মদেবী, ডোম্বী, শবরী ইত্যাদিকে সাধন-সঙ্গিনীরূপে উল্লেখ করায় চর্যার রচয়িতাদেরকে তান্ত্রিকভাবাপন্ন বলে ভ্রুম হয়; কিন্তু রূপকচ্ছলে এদের উল্লেখ হয়েছে বলে এদের প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝে, চর্যার রচয়তিাদের তন্ত্রাচারসিদ্ধ মনে করবার কোনো কারণ দেখা যায় না। …এদের সঙ্গে যে মৌলিক বৌদ্ধধর্ম বা হীনযান বৌদ্ধধর্মের সম্পর্কই বেশি ছিল তাই মনে হবে।’ সুতরাং এটা নিখাদ সত্য যে, চর্যাপদ বা চর্যাচরণ হলো বৌদ্ধধর্মের নিগূঢ় সাধনতত্ত্বের সুক্ষèাতিসুক্ষè উপদেশ ও দিকনির্দেশনা,- যার অবলম্বনে যোগসাধনানিরত সাধকগণ মহাশূন্যতার সহজানন্দে নির্বাণরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন।