অমল বড়ুয়া »

পুঁথিগান বাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এককালে চিরায়ত বাংলার বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিল পূঁথিগান। বহুকাল পূর্ব হতেই পুঁথির শ্লোকের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষ নিজেদের ইতিহাস ঐতিহ্য ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত জেনেছে। সেকালে মূলত প্রান্তিক শ্রেণির মানুষই ছিল পুঁথিগানের প্রতি অনুরাগী। তখন পুঁথিগান ছিল সার্বজনীন। পুঁথিগানে থাকে মিথ, গল্পকথা, কল্পকাহিনী, লোকাচার, ধর্মকথা, রাজবন্দনা, দেশপ্রেম, যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রেম-উপাখ্যান, কিসসা ইত্যাদি। পুঁথিগানের উৎস হলো পুঁথিসাহিত্য তথা পুঁথিকাব্য। মূলত পুঁথি পাঠ থেকে পুঁথিগানের উদ্ভব ও বিকাশ। আনুমানিক ১৬৮০-১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে হুগলির বালিয়া-হাফেজপুরের কবি ফকির গরীবুল্লাহ ‘আমীর হামজা’ রচনা করে এ কাব্যধারার গোড়াপত্তন করেন। যবনদেশের ইতিহাস-পুরাণ মিশ্রিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত ‘আমীর হামজা’ যুদ্ধ বিষয়ক কাব্য।

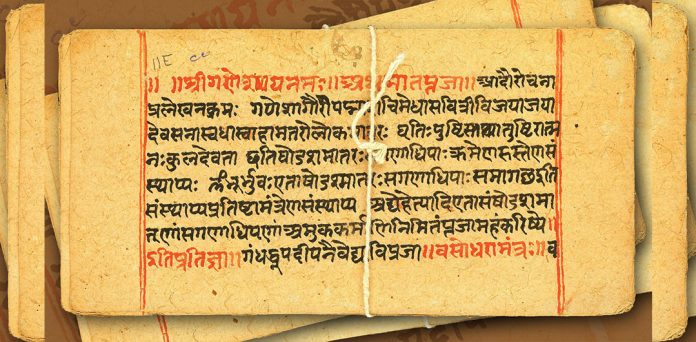

এই উপমহাদেশে ত্রয়োদশ শতকের আগে কাগজের ব্যবহারের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১৭৭৮ সালে বাংলায় প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীনকাল বা মধ্যযুগের সময় যখন ছাপাখানা ছিল না তখন প্রায় সকল সাহিত্য হাতে লিখতে হয়েছিল এবং এদের একাধিক সংস্করণও তৈরি হয়েছিল হাতে লিখে। তাই প্রাচীন ও মধ্যযুগের সকল সাহিত্যকেই পুঁথিসাহিত্য বলা হয়। আঠারো থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত এর ব্যাপ্তিকাল। পুঁথিসাহিত্য আরবি, উর্দু, ফারসি ও হিন্দি ভাষার মিশ্রণে রচিত এক বিশেষ শ্রেণির বাংলা সাহিত্য। পুঁথিতে রয়েছে ‘পয়ার’ ও ‘ত্রিপদী’ জাতীয় ছন্দ। এক সময় মানুষ নিজের বিনোদন নিজেই তৈরি করতো। ক্ষেতে কাজ করার সময় নিজেরাই গান গাইতো। গাইতো জারিগান, পুঁথিগান, কবিগান ইত্যাদি। শ্রমজীবি গ্রামীণ মানুষের চিত্তবিনোদনে ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা, পুঁথি, হাটুরে কবিতা ও পালাগান ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান কিংবা শখের বশে গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে সন্ধ্যা নামলেই পুঁথিগান ও কবিগানের আসর বসত। মুখরিত হয়ে উঠত চারপাশ। সব বয়সী লোকজন উঠোন কিংবা বাড়ির বারান্দায় জড়ো হতো পুঁথি ও কবিগান শোনার জন্য।

পুঁথি পড়া থেকে পুঁথিগান ভিন্ন। এই পুঁথিগানকে ‘সায়েরগান’-ও বলে। সায়েরগান অনেকটা কবিগানের অনুরূপ। এতে একজন বয়াতী ও দু-তিন জন দ্বোহার থাকে। পুঁথিগত কোন কেচ্ছা-কাহিনী কিংবা দেখা বা শোনা যে-কোনো ঘটনার আলোকে সাবলীল ও স্বত:স্ফুর্তভাবে বয়াতীরা গান রচনা করে থাকেন। এই গান বা কবিতাকে ‘বয়াত’ বলা হয় আর এর রচিয়তাকে ‘বয়াতী’ বলা হয়। যারা মূল গায়ক বা বয়াতীর গানের সাথে সমবেতভাবে কন্ঠ মেলায় তাদেরকে দ্বোহার বলে। প্রত্যেকটা গানের দুইটি অংশ থাকে। যথা- ‘লহর’ ও ‘ধুয়া’। এই গানের লহর অংশ বয়াতী একাই গেয়ে যায় এবং ধুয়া অংশ দোহাররা পুনরুক্তি করে। পুঁথিগান প্রতিযোগিতামূলক গান। এতে একাধিক বয়াতী না থাকলে গান ভালো জমে না। শ্রোতাগণ বিচার করেন যে, প্রতিযোগীদের মধ্যে কোন বয়াতীর গলার স্বর, গানের সুর, ছন্দ ও তাল-লয় ভালো আর সুন্দর। কে অপেক্ষাকৃত অধিক তার্কিক, পটু ও শাস্ত্রজ্ঞ। এই গানের তর্কযুদ্ধে জয়ী হতে যথেষ্ট পরিমাণ শাস্ত্রজ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয় (আরজ আলী মাতুব্বর রচনাসমগ্র-৩, পৃ. ৫০)। পুঁথিগানের মধ্যে ধর্মাশ্রয়ী উপাখ্যান যেমন থাকে, তেমনি লৌকিক বিষয়, প্রণয়োপখ্যান, ইতিহাস-ঐতিহ্য, দেশপ্রেম, জীবনসংগ্রাম ও সরস হাস্যরসে পরিপূর্ণ কাহিনিও বিধৃত হয়। প্রাচীন পুঁথিগানের মধ্যে জনপ্রিয় হলো ইউসুফ-জোলেখার প্রণয়োপাখ্যান।

বরিখেক গোপত গঞিল তাপ মতি।

ভোজন শয়ন ত্যাজি শোকাকুল অতি।।

সখী সবে আসিয়া পুছন্তি তানে বাত।

কিবা তোর সোয়াস্তি কহত সহসাত।।

কী কারণে হাকলি বিকলি চিন্তা মতি।

কহ কন্যা সব মর্ম কেহ্নে হেন গতি।।

সখীক কহন্তি দুঃখ জলিখা যোগিনী।

মোহাম্মদ ছগির ভনে বিরহ কাহিনী।।

(শাহ মুহম্মদ সগীর, ইউসুফ-জোলেখা, পৃ. ৬২১)।

পুঁথিগানের বিষয়বস্তু বৈচিত্রে ভরা। তাছাড়া পুঁথিসাহিত্যের নিজস্ব গড়ন ও ছন্দ আছে- যার নাম পয়ার ছন্দ। পুঁথিগানের গায়কেরা এই পয়ার ছন্দে মাঝেমধ্যে ছন্দপতন করেন মূলত সুরে বৈচিত্র এনে এবং গতি পরিবর্তন কওে শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করার অভিলাষে। পুঁথিগান একটি কাহিনিকে ঘিরে গড়ে ওঠে। আর প্রতিটি কাহিনির শুরুতে একেক ধরনের তাল ও লয়ের কথা উল্লেখ থাকে, যাতে গীতিকাব্যগুলোকে ওই তাল ও লয় অনুসারেই গাইতে সুবিথা হয়।

‘বলি গাছের কি বাহার

শুনলে হবেন চমৎকার

বলি গাছের কি বাহার

মেন্দিয়ে কয় আমি মেন্দি

আমি হইলাম সবার বান্দি

আমায় নিয়ে দেয় কত

নতুন বউয়ের উপহার।

(বৃহত্তর ময়মনসিংহের অন্যতম পুঁথিসাহিত্যিক আবদুল মালেক রচিত)।

কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া, মাটি, খাদ্যাভ্যাস, মানুষের স্বভাব, জীবন ও জীবিকা অনুযায়ী গড়ে ওঠে সংস্কৃতি। বাংলার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এ অঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে। বাংলাদেশ নদীবহুল অঞ্চল, নদীর ভাঙাগড়া ও রহস্যময়তা এ অঞ্চলের সমাজ-সংস্কৃতিকে করেছে বৈচিত্র্যময়। মানুষের এই বৈচিত্রময় জীবনের সরস কাহিনি নিয়ে রচিত হয় পুঁথিগান।

বৈরাটনগরে ঘর শাহা সেকান্দর

অজুপা তাহার পত্নী অতি মনোহর।

হইল সন্তান এক অজুপার ঘরে

চাঁদের সমান রূপ ঝলমল করে।

রূপেতে হইল আলো সমস্ত ভুবন

রাখিল তাহার নাম জুলহাস সুজন।

দিনে দিনে সেই পুত্র বাড়িতে লাগিল

দ্বাদশ অব্দের যবে বয়েস হইল।

একদিন চলিলেন করিতে শিকার

লইয়া অনেক লোক সাথে আপনার।

হইলেন উপস্থিত এক কাননেতে

কাননের মধ্যে মৃগ খুঁজে সকলেতে।

হঠাৎ হরিণ এক উঠে দৌড় দিল

ভূপের নন্দন তার পশ্চাতে চলিল।

মায়ার হরিণ সেই কি করে তখন

একটি সুড়ঙ্গ দিয়া করিল গমন।

দেখিয়া নৃপের সুত না পারে থাকিতে

সুড়ঙ্গের পরে চলে হরিণ মারিতে।

এখানেতে লোক সবে না দেখে তাহায়

কাননে কাননে তারা খুঁজিয়া বেড়ায়।

অনেক খুঁজিল নাহি পাইল দরশন

আক্ষেপ করিয়া সবে চলিল তখন।

সুড়ঙ্গেতে গিয়া সেথা সেকান্দর সুতে

দেখে হেন অন্ধকার রজনী হইতে।

এদিক-ওদিক কিছু দেখিতে না পায়

বিপাকে পড়িয়া যুবা করে হায় হায়।

পায়ের ঠাহরে তবে চলিতে লাগিল

এগার কোসের পথ চলে যদি গেল।

চক্ষু মেলি দেখে এক সুন্দর শহর

সুবর্ণের অট্টালিকা সুবর্ণের ঘর …

(মো. মহিউদ্দিন, সামওয়ের ইন ব্লক)।

পুঁথিছন্দের পাশাপাশি নিজস্ব কিছু ছন্দ দিয়ে গান পরিবেশন করতে পছন্দ করেন বয়াতীরা। মুখে মুখে ছন্দ বানাতে তারা খুবই দক্ষ। কোনো জিনিস একবার দেখে তাৎক্ষণিক ছন্দ দিয়ে মানুষের মাঝে পরিবেশন করে তারা তাক লাগিয়ে দেন। গাজিকালু-চম্পবতী, ছয়ফুলমুলুক- বদিউজজামান, গহর বাদশা -বানেছাপরি, এমরান চন্দ্রবান, জামান পাঁচদোলা, তাজেল গোলরায়হান, মদনকুমারসহ বিভিন্ন পুঁথিসাহিত্যের ছন্দ, সুর, তাল বয়াতীরা মুখে মুখেই বলতে পারেন। এছাড়াও সমাজে নানা ঘটনা, অসংগতির কথাও গায়কগণ তাৎক্ষণিক বানানো ছন্দে দর্শকের মাঝে পরিবেশন করেন। পুঁথিগানের এই পরিবেশনায় বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে জনপ্রিয় হলো প্রেম-উপাখ্যান কিস্সা।

শুনো শুনো বন্ধুগণ শুনো দিয়া মন

কমলা সুন্দুরীর কথা করি যে বর্ণন

হিরণ নগরের মেয়ে কমলা সুন্দুরী

রূপের কথা কি বলিব রূপ যে ছিল ভারী

হিরণ নগরে ছিল এক যে রাজকুমার

কমলা সুন্দুরীর সনে বিয়া হয়লো তার

লাল নিল সবুজ বড়ির দিঘি দিয়া বাড়ি

পালকি চরে যাইতে ছিল নিজের বাপের বাড়ি

দিগির জল দেইখা কন্যার বড় তেষ্টা পায়

পালকি থাইক্যা কন্যা জলে নাইম্মা যায়

দিগির জলে কন্যা রাখিল রাঙ্গা পাও

জরায়লো নগতিতে বুঝতে পারল না

চুলের মত এই না বাঁধন যখন খুলতে চায়

ছিড়তে গেলে যাই না ছেড়া এখন কি উপায়

কাটতে আসিল কামার কুমার কুড়াল খন্তা লইয়া

একে একে ফিরে গেল সবাই বিফল হইয়া

এমন কইরা তিন মাস তিন দিন গেল যে কাটিয়া

কমলার ঘুম ভাঙ্গিল কাঁদিয়া কাঁদিয়া

সপনে দেখিল সে আরেক রাজকুমার

জলের তলে বাস করে সে জলের রাজ্য তার

কমলার আশিক হইয়া চুলে দিল টান

কমলাও পাগল হইলো বিধিরও বিধান

মা বাবা সামী কন্যা কান্দিয়া ভাসিল

কমলা ডুবিল জলে ফিরে না আসিল।

ইতিহাসের পাঠ ও সুলুকসন্ধান আছে পুঁথিগানে। পুঁথিগানের মাধ্যমে বর্গী আক্রমণের খবর পাই ১১৫৮ সালে গঙ্গারামের ‘মহারাষ্ট্র পুরাণ’ নামক পুঁথি থেকে। এতে বর্ণিত কাহিনী এ রকম :

‘ছোটবড় গ্রামে জত লোক ছিল।

বরগির ভএ সব পলাইল।।

চাইর দিগে লোক পলাএ ঠাঞি ঠাঞি।

ছর্ত্তিস বর্ণে লোক পলাএ তার অন্ত নাঞি।

এইমতে সব লোক পলাইয়া জাইতে।

আচম্বিতে বরগি ঘোবল আইসা তাথে।।

মাঠে ঘেরিয়া বরগি দেয় তবে সাড়া।

সোনা রুপা লুটে নেএ আর সব ছাড়া।।

কারু হাত কাটে কারু নাক কান।

একি চোটে কারু বধএ পরান।।

………….

জার টাকা কড়ি আছে সেই দেএ বরগিরে।

জার টাকা কড়ি নাই সেই প্রাণে মরে।।

(মহারাষ্ট্র পুরাণ- গঙ্গারাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিসংখ্যা ১৭৮৪)।

ঐতিহাসিক সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের পটভুমি নিয়ে ১২২০ সালে পঞ্চানন দাস কর্তৃক রচিত ‘মজনুর কবিতা’ নামক একটি পুঁথিগানের সন্ধান পাওয়া যায়। এতে ঐতিহাসিক চরিত্র মজনু শাহর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, রাজকীয় চালচলন ও পরাক্রমশালী যোদ্ধাচরিত্রের স্বরূপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে :

শুন সভে একভাবে নৌতুন রচনা।

বাঙালা নাশের হেতু মজনু বারনা।।

কালান্তক যম বেটাক্ কে বলে ফকির।

যার ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থির।।

সাহেব সুভার মত চলন্ সুঠাম।

আগে চলে ঝাণ্ডাবান ঝাউল নিশান।।

উঠ্ গাধা ঘোড়া হাতী কত বোগদা সঙ্গতি।

জোগান তেলেঙ্গা সাজ দেখিতে ভয় অতি।।

চৌদিকে ঘোড়ার সাজ তীর বরকন্দাজি।

মজনু তাজির পর যেন মরদ গাজি।।

……….

ফকির আইল বলি গ্রামে পৈল হুড়।

পাছুয়া বেপারী পালায় গাছে ছ্যাড়া গুড়।।

নারীলোক না বান্ধে চুল না পরে কাপড়।

সর্বস্ব ঘরে থুয়্যা পাথারে দেয় নড়।।

হালুয়া ছাড়িয়া পলায় লাঙ্গল জোয়াল।

পোয়াতি পলায় ছাড়ি কোলের ছাওয়াল।।

বড় মনুষ্যের নারী পলায় সঙ্গে লয়্যা দাসী।

জটার মধ্যে ধন লয়্যা পলায় সন্ন্যাসী।।

(রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৭, পঞ্চম ভাগ, বিশেষ সংখ্যা, সেরপুরের ইতিহাস; পৃ. ৭৯-৮০)

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য কুখ্যাত দেবী সিংহ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহযোগী হিসেবে দেবী সিংহের নির্মম অত্যাচারের বয়ান ফুটে ওঠে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত রংপুর অঞ্চলের কবি রতিরাম দাসের পুঁথিগান ‘জাগের গানে’ :

কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবীসিং।

সে সময়েতে মুলুকেতে হৈল বার ঢিং।।

যেমন যে দেবতার মুরতি গঠন।

তেমনি হইল তার ভূষণ বাহন।।

রাজার পাপেতে হৈল মুলুকেতে আকাল।

শিওরে রাখিয়া টাকা গৃহী মারা গেল।।

কত যে খাজানা পাইবে তার লেখা নাই।

যত পারে তত নেয় আরো বলে চাই।।

দেও দেও চাই চাই এই মাত্র বোল।

মাইরের চোটেতে উঠে ক্রন্দনের রোল।।

মানীর সম্মান নাই মানী জমিদার।

ছোটবড় নাই সবে করে হাহাকার।।

সোয়ারিত চড়িয়া যায় পাইকে মারে জুতা।

দেবীসিংহের কাছে আজ সবে হলো ভোঁতা।।

(আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ; অণিমা মুখোপাধ্যায়, পৃ.১৩০-১৩১)

পুঁথিগানে বয়াতীদের কণ্ঠে কেবল অতীত নির্মমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি, তাদের কন্ঠে ওঠে আসে স্বাধীন দেশ ও তার বিনির্মাণের প্রত্যয়ের কথাও। আধুনিক পুঁথিগানের রচয়িতাদেও লেখনিতে বিবৃত হয়েছে দেশমাতৃকার স্বাধীনতার চিরঞ্জীব কাহিনি ও তাকে গড়ার অনিন্দ্য স্বপ্নও :

সাড়ে নয় মাস ধরে যুদ্ধ করে তিরিশ লক্ষ বীর

হেসে খেলে জীবন দিলে উচ্চ করি শির

দুই লাখ মা-বোনের..

দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে জাতি

অবশেষে দেখলে হেসে সোনালী প্রভাতী

স্বাধীন হল দেশটা …

স্বাধীন হল দেশটা। সকল চেষ্টা সকল আন্দোলন

সকল আবেগ-বীরত্ব-ত্যাগ হয়েছে পূরণ

ইতিহাসই প্রমাণ …

ইতিহাসই প্রমাণ- দেশের সম্মান যখনই কেউ লুটে

চাষা-ভূষা এই বাঙালি জাতিই ফুঁসে ওঠে

আরো একবার জাগো …

আরো একবার জাগো, সকল কার্য হয়নি আজো শেষ

এবার সবাই মিলে গড়তে হবে সবুজ স্বপ্নের দেশ।।

(পুঁথিসাহিত্য : সবুজ স্বপ্নের দেশে)।

এই পুঁথিসাহিত্য ও পুঁথিগান আমাদের প্রাচীন বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, জীবন-জীবিকা ও শিল্প-সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমাদের শিকড়ের সন্ধান মেলে এই পুঁথিসাহিত্যে। এসব পুঁথিতে বিধৃত হয়েছে আমাদের পূর্বসুরিদের জীবনবোধের অনুপম রসদ এবং আমাদের প্রোজ্জ্বল উত্তরাধিকারের এজাহারনামা। তাছাড়া এই পুঁথি আমাদের সাহিত্যের অনিন্দ্য নিদর্শনও। আমাদের পূর্বপুরুষদের মেধা, সৃজনশীলতা, বোধ-বোধি, মনন ও প্রজ্ঞার উজ্জ্বল উদ্ধার এই পুঁথিসাহিত্য। রজনীকান্ত গুপ্ত লেখেন : ‘প্রাচীন কবিদিগের কবিত্বকীর্ত্তি এখন কেবল এই জীর্ণ পুঁথিতে আবদ্ধ আছে।’ মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, কর্মব্যস্ততা, আকাশসংস্কৃতি ও সোশ্যাল মিডিয়ার দাপটে গ্রামবাংলার ঐতিহ্য পুঁথিগান এখন বিলুপ্ত প্রায়। তবে সাহিত্যরস, ছন্দ এবং সরস উপস্থাপনার মাধ্যমে পুঁথি সাহিত্যকে এখনও জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ও সরকারি উদ্যোগ। প্রয়োজন অন্বেষণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও গবেষণা।