অমল বড়ুয়া »

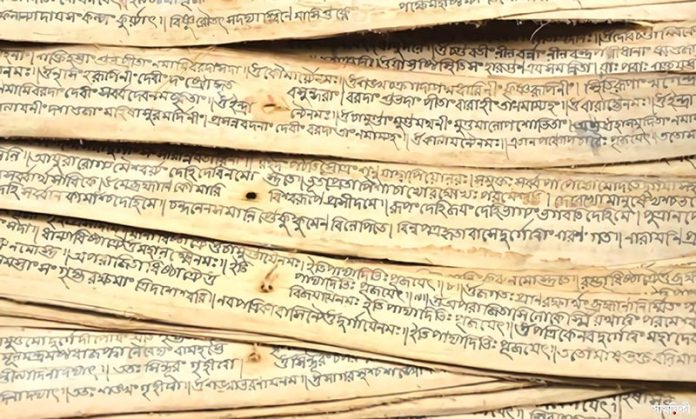

চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন। নব্য ভারতীয় আর্যভাষারও প্রাচীন রচনা এই চর্যাপদ। খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত এই গীতিপদাবলীর রচয়িতারা ছিলেন সহজিয়া বৌদ্ধ আচার্যগণ। চর্যায় মূলতঃ মুক্তিসাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব-তথ্য ও সাধনপদ্ধতিকে বিবিধ উপমা, রূপক, দৃষ্টান্ত, চিত্রণ, প্রতিমাণ, ব্যক্তি ও সমাজজীবনের ঘটমান ঘটনার উদাহরণ, সমাজ ও প্রকৃতির নানাবিধ উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পে সহজ বর্ণনার সাহায্যে ঈশারায়, সংকেতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ছন্দ-দ্যোতকতায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সিদ্ধাচার্যদের আচরিত ধর্ম বৌদ্ধধর্ম খুবই গম্ভীর, দুদ্দর্শ (দুরাধিগম), দুরানুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, সুনিপূণ, অর্থব্যঞ্জক, বিরাগময়, পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম। মানবগণ আলয়ারাম অর্থাৎ গৃহাস্থালী সংসারে রূচিবান, আলয় সম্মোদিত অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ- এই পঞ্চ কামগুণের অনুসন্ধান ও আস্বাদনে নিমগ্ন। তাই সাধারণ গৃহস্থ মানুষের পক্ষে এই কার্যকারণ নির্ভর প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বস্থান দর্শন করা দুষ্কর। তাদের পক্ষে সর্ব সংস্কার-শমথ সর্ব উপাধি মুক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, রাগবিহীনতা এই তত্ত্বস্থান দর্শন করা আরো দুষ্কর। সুতরাং এই জনসমাজকে ধর্মরসে উদ্বুদ্ধ করতে তাদের যাপিতজীবনের নানা অনুষঙ্গ, চালচিত্র, প্রাণ-প্রকৃতি, সমাজ-সংসার, জাত-সম্প্রদায়, লিঙ্গ-গোত্র-বর্ণ, আহার-বিহার-বিনোদন, নদী-পাহাড়-আকাশ-বাতাস প্রভৃতির উপমা, রূপক ও উদাহরণকে ব্যবহারের মাধ্যমে সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় গীতিকবিতার শ্রুতিমধুর, ভাবগ্রাহী, চিত্তাকর্ষক ছন্দ, সুর, তাল ও লয়ে ধর্মের গুরু-গম্ভীর তত্ত্বসমূহকে উপস্থাপন করা হয়। যাতে নির্বাণ প্রত্যাশী যোগ-সাধনকারীসহ সাধারণ মানুষের কাছে অপার্থিব আধ্যাত্মিক ও পরমার্থিক বিষয়সমূহ প্রাঞ্জল, সহজ-সরল, রসাত্মক, ছন্দময়, সুখপাঠ্য ও হৃদয়গ্রাহী হয়। আর এই কারণেই চর্যাপদের পদগুলিতে তৎকালীন বাংলার সামাজিক ও প্রাকৃতিক চিত্রাবলী সমুজ্জ্বল। চর্যাপদের ভাষা সাংকেতিক বা প্রতীকি ধরণের। এর কারণ ধর্মের গূঢ়তত্ত্বসমূহ সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য হওয়ায় ধর্মতাত্ত্বিক শব্দসমূহকে সহজভাবে ব্যবহার করলেও সাধনা-বিরত জনগণ তা সরাসরি বুঝতে পারতেন না; কেবল সাধনানিরত যোগীদের কাছে সেই ভাষা সহজবোধগম্য ছিল। বাকিদের কাছে তা প্রতীকি ও সাংকেতিক বলেই প্রতীয়মান হয়। ‘আধ্যাত্মিক নিগূঢ় পরমার্থ সত্যকে সহজ-বোধ্য করার লক্ষ্যেই ব্যবহারিক জগতের কোন না কোন অদ্ভুত কল্পনা করা হয়। সকল যুগের সকল কবিদের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব গভীর ভাব অন্তরে প্রচ্ছন্ন রেখে সরল সহজ-বোধ্য ভাষার অবতারণা করা এবং বিচিত্র কাল্পনিক দৃষ্টিতে ভবাগ্রের এককোণের কথা অন্য কোণে গিয়ে বলা। কবি সিদ্ধাচার্যগণও এই রীতির ব্যতিক্রম করেননি। প্রত্যেক চর্যায় ব্যাপক দুর্বোধ্য যুক্তি উপমার সাহায্য নিয়েছেন। অভিজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিত নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্দি এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।’

চর্যাপদের উপমা

চর্যাপদে ব্যবহৃত যুক্তি-উপমা, রূপকার্থ, শব্দ ব্যঞ্জনা, অর্থদ্যোতকতা মৌলিক বৌদ্ধসাহিত্য থেকে অনুসৃত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ধম্মপদ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয়ে যে চর্যাপদে ব্যবহৃত যুক্তি-উপমা ধম্মপদ থেকে অনুকৃত, অনুসৃত ও চয়ন করা হয়েছে। কারণ, ধম্মপদের উপমাগুলি যথাযথ এবং সাধারণ মানুষের প্রাত্যাহিক জীবন হতে আহৃত, সুতরাং অনায়াসবোধ্য। কোন দুরুহ দার্শনিক তত্ত্ব এতে স্থান পায় নি। সে কারণে এটা সহজে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে। তাছাড়া, ধম্মপদে নিগূঢ় ও জটিল বিষয়কে হৃদয়গ্রাহী, সহজবোধ্য, রসাত্মক, উপভোগ্য ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করলে বোধগম্য হবে যে, ধম্মপদে আড়াই হাজার বছর পূর্ব-সীমায় অবস্থান করে বুদ্ধ আমাদের অন্তরের গোপন ভাব, আধ্যাত্ম জীবনের প্রধান অন্তরায়গুলি, আমাদের সাধনমার্গের বাধা-বিপত্তি বিঘ্নসমূহ আবিষ্কার করে সেগুলো মোচন করবার উপায় প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। চর্যাগীতিসমূহ বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র ‘দীর্ঘনিকায়’-এর ’অমরা বিক্ষেপিত’-এর নিয়মানুযায়ী দ্ব্যর্থক ভাষায় রচিত। চর্যাপদের রচনারীতি লৌকিক; কিন্তু বিষয়বস্তু ও মূলভাবনা বৌদ্ধ ’ধর্ম্মপদে’ প্রোথিত। ‘ধর্মপদে’র আবেদন থেকে চর্যার (বিষয়বস্তুর অভিন্নতা সত্ত্বেও) আবেদনের এ ভিন্নতা, সাধনপদ্ধতি সম্পর্কে কবিদের ভিন্ন উপলব্দিজাত বৈ অন্য কিছু নয়। ধন্মপদের অনুরূপ উক্তিও হুবহু কৃষ্ণাচার্যের এয়োদশ সংখ্যক চর্যার তৃতীয় শ্লোকে এবং ভুসুকু পাদের ঊনপঞ্চাশ নম্বর কবিতার তৃতীয় শ্লোকে বিদ্যমান।’

বৌদ্ধ পালিসাহিত্যের থেরীগাথায় ব্যবহৃত নীতিকথা, প্রকাশ ও বাচনভঙ্গির সমরূপ পদ আছে দোহায়ও। থেরীগাথায় আছে- ‘যদি উদকে স্নান করলেই স্বর্গে যাওয়া যায়, তবে মণ্ডুক, কচ্ছপ, শুশু, নাগ প্রভৃতি জলচর প্রাণীও স্বর্গে যাবে? যারা ছাগল, শুকর, মৎস্য, মৃগ হত্যা করে, যারা চোর, নরহত্যাকারী উদকে পাপ ধৌত করে তারাও স্বর্গে যাবে?’ এই গাথার প্রতিধ্বনি শোনা যায় দোহাগণের লেখায়ও- ‘যদি নগ্ন হলেই মুক্তি হয়, তবে শৃগাল মুক্তি পাবে। যদি লোমোৎপাটনে মুক্তি হয় তবে যুবতী নিতম্বেরও মুক্তি ঘটবে। ময়ুরপুচ্ছ ধারণ করলে যদি মুক্তি হয়, তবে ময়ুরপুচ্ছ দ্বারা হাতী-ঘোড়াকে সাজালে তাদেরও মুক্তি হবে।’ বৌদ্ধধর্ম পরম ভোগ, চরম কৃচ্ছ্রতা- এই দুই অন্তকে পরিহার করে মধ্যপন্থার অনুসরণ করতে উপদেশ দিয়েছে। সিদ্ধাচার্য কৃষ্ণপাদও সেই পথের উত্তরসাধক ছিলেন। তিনি বলেছেন- ‘অধঃগমন করিও না, উর্ধ্বেও উঠিও না। দুইকে বা বেণিকে ত্যাগ করলে চিত্তচাঞ্চল্য নিশ্চল হবে।’ চর্যাকাররা কেবল ধম্মপদ থেকে রস, ভাব, ছন্দ, উপকরণ ও উপমা গ্রহণ করেননি, একই সাথে তাঁরা অন্যান্য আদি ও মৌলিক বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ যেমন- সূত্রপিটক, বিনয়পিটক, অভিধর্মপিটকসহ মিলিন্দপ্রশ্ন, উদান, থেরগাথা ও থেরীগাথা থেকেও রস, ভাব, ছন্দ, উপকরণ ও উপমা গ্রহণ করেছেন। কাজেই চর্যাকাররা তাঁদের সাধনতত্ত্বের স্বরূপ প্রকাশে মৌলিক বৌদ্ধসাহিত্য তথা ত্রিপিটককে অনুকরণ ও অনুসরণ করেছিলেন। কারণ, ত্রিপিটকসহ ধম্মপদের সাথে চর্যাপদের ভাব-সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ত্রিপিটকসহ ধম্মপদে যেভাবে শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা তথা পরমসুখ সহজানন্দ নির্বাণকে পাওয়ার উপায়-কৌশলকে উপস্থাপন করেছেন, ঠিক তেমনি চর্যাপদেও সেই পরমসুখের অনিন্দ্য বারতা প্রকাশিত হয়েছে।

চর্যা কি

‘চর্য’ বিশেষণ পদ এর অর্থ আচরণীয়, ব্যবহারণীয়। ‘চর্য’র স্ত্রীবাচক শব্দ হলো চর্যা যার অর্থ আচরণ, অনুষ্ঠান ধর্মাচর্যা.; রক্ষণ, নিয়ম পালন জীবনচর্যা। জীবনধারণের পদ্ধতিকে চর্যা বা চর্চা বলা হয়। মৌলিক বৌদ্ধগ্রন্থে- ‘তিন প্রকার চর্যার কথা উল্লেখিত হয়েছে। যথা: বিজ্ঞানচর্যা, অজ্ঞানচর্যা ও জ্ঞানচর্যা। আবার সাধকের চরিত্র বিবেচনায় অনুকুল চর্যা’র বিধান পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে ‘নিজের চর্যানুকুল অনুযায়ী- চর্যা ছয় প্রকার। যথা: রাগ-চর্যা, দ্বেষ-চর্যা, মোহ-চর্যা, শ্রদ্ধা-চর্যা, বুদ্ধি-চর্যা ও বিতর্ক-চর্যা।’ ‘চর্যাপদের অর্থ- সাধনার পদ্ধতি। সাধনার বিষয়বস্তু, আচরণীয় ধর্ম।’ ‘সাধনার‘ আধ্যত্ম জীবনলাভের লক্ষ্যে কি কি নীতি বা নিয়ম আদেশাত্মক, আচরণীয়, কি কি নীতি নিয়ম নিষেধাত্মক বা আচরণীয় নহে, তা বিচারসাপেক্ষ। বিচার-বিশ্লেষণ করে যা জীবনে কল্যাণকর বলে বিবেচিত হয়, তা গ্রহণ কর, আর যা অকল্যাণকর তা বর্জন কর।’ চর্যা হচ্ছে প্রজ্ঞা-সাধনার পথে যোগসাধনকারীর ব্রতাদি পরিপূরণে আদর্শ জীবন-আচরণ। বিমুক্তির অমৃতসুধায় অভিরমিত ও নিবৃত্ত হওয়ার আচার-নিষ্ঠতা। সহজিয়া সাধকেরা তাঁদের সাধনাময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে এই চর্যাপদ রচনা করেছেন। এই চর্যাপদ রচয়িতারা ছিলেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য। চর্যাপদ একটি ধর্মগ্রন্থজাতীয় রচনা। বৌদ্ধধর্মের নিগূঢ় অর্থ সাংকেতিক রূপের আশ্রয়ে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেই তাঁরা চর্যাপদগুলো রচনা করেছেন। চর্যার সাথে ব্যবহৃত পদ এর মানে চরণ বা পা। অতএব, চর্যাপদ বা চর্যাচরণ হল জীবনধারণের পদ্ধতি বা আচরণ যা কবিতায় বা চরণে লেখা আছে। বাংলায় প্রাচীনতম পদ সঙ্কলন বা সাহিত্য নিদর্শনই হলো এই চর্যাপদ তথা চর্যাগীতি।